日常生活中,“消炎药”与“抗生素”常被混为一谈,甚至被误认为是包治百病的“万能药”。实际上,这两类药物在作用机制、适应症及风险上存在本质区别。近年来,抗生素滥用导致的细菌耐药性已成为全球公共卫生危机,仅2024年数据显示,耐药菌感染每年直接导致160万人死亡。本文将从科学角度解析抗生素的作用机制,结合临床实践中的常见误区,为公众提供实用的用药指导及预防建议。

一、抗生素与消炎药:本质区别与作用机制

1. 概念澄清:抗生素≠消炎药

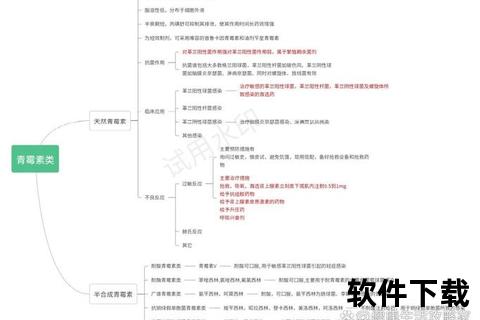

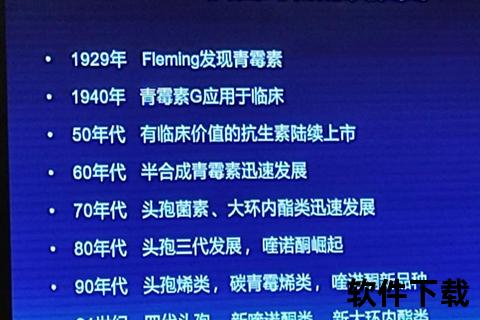

抗生素是专门针对细菌、真菌等微生物感染的药物,通过抑制或杀灭病原体间接缓解炎症,例如青霉素、头孢菌素等。而消炎药(如布洛芬、糖皮质激素)直接作用于炎症反应,减轻红、肿、热、痛等症状,但对病原体无效。

常见误区:

2. 抗生素的作用机制

抗生素通过以下方式干扰细菌生存:

选择原则:需根据感染部位、病原体类型及耐药性检测结果选择针对性药物,避免广谱抗生素滥用。

二、抗生素的合理应用:临床原则与误区警示

1. 合理用药的“四不四问”原则

2. 常见误区与风险

头孢三代或碳青霉烯类虽广谱,但可能破坏肠道菌群,增加耐药风险。

疗程不足易导致细菌复活并产生耐药性。例如,普通肺炎需用药7-10天,尿路感染需3-5天。

手术或外伤后无明确感染迹象时,预防性用药可能增加副作用风险。

数据警示:我国儿童抗生素使用率高达60%-80%,其中30%为不合理用药,加速耐药菌传播。

三、特殊人群的用药注意事项

1. 儿童

2. 孕妇与哺乳期女性

3. 老年人

四、耐药性危机与未来应对策略

1. 耐药性的全球挑战

2. 创新药物研发进展

3. 公众行动建议

五、总结与实用建议

抗生素是医学史上的伟大发明,但滥用将使其沦为“无效武器”。公众需牢记:

1. 明确诊断:发热、咳嗽等症状不一定是细菌感染,及时就医明确病因。

2. 严格用药:遵医嘱完成疗程,不随意调整剂量或停药。

3. 日常防护:增强免疫力,减少感染风险,降低对抗生素的依赖。

记住:每一次合理用药的选择,都是对自身健康和全球公共卫生的负责。

参考文献:本文内容综合自世界卫生组织、临床指南及最新科研进展,具体数据详见。