肛周疾病虽难以启齿,却影响着数百万人的生活质量。当周围出现反复肿痛、流脓或异常分泌物时,很可能已发展为肛瘘。这种慢性感染性疾病若处理不当,可能引发全身性感染甚至功能损伤。本文从临床实践出发,系统解析肛瘘治疗中常用抗生素的选择逻辑与使用规范,帮助患者科学应对疾病。

一、肛瘘感染的病原学特征

肛瘘的形成多与肛腺感染相关,致病菌以革兰氏阳性菌(如金黄色葡萄球菌)和肠道菌群(大肠埃希菌)为主,常合并厌氧菌感染。研究显示,约40%的肛瘘病例存在混合感染。这种复杂的菌群构成决定了抗生素选择需兼顾需氧菌与厌氧菌的双重覆盖。

典型症状警示:

二、核心抗生素的选择策略

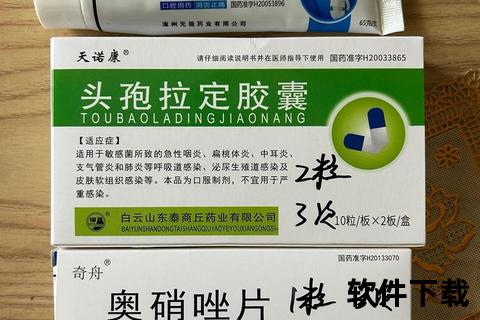

(一)头孢菌素类:广谱抗菌主力军

作为β-内酰胺类抗生素代表,头孢类药物通过破坏细菌细胞壁合成发挥杀菌作用,覆盖革兰氏阳性菌及部分阴性菌:

1. 头孢克肟(第三代)

2. 头孢地尼(第三代)

3. 头孢曲松(第三代注射剂)

禁忌警示:

(二)硝基咪唑类:厌氧菌克星

甲硝唑及其衍生物(替硝唑、奥硝唑)能穿透细菌DNA链引发断裂,对脆弱拟杆菌等厌氧菌杀灭率达95%以上:

1. 甲硝唑

2. 奥硝唑

特殊提示:

三、个体化用药的黄金法则

(一)禁忌证系统筛查

1. 过敏体质:头孢类药物使用前需详细询问青霉素过敏史,必要时进行皮试

2. 肝肾功能:

3. 特殊人群:

(二)联合用药风险控制

四、治疗流程的阶梯化管理

1. 急性期干预:

2. 手术前后衔接:

3. 慢性期维持:

五、患者自我管理行动清单

1. 就医指征:发热>38.5℃、持续出血、药物使用3天无改善

2. 家庭护理:

3. 饮食调控:

肛瘘治疗需遵循“菌-药-人”三位一体的精准原则。抗生素的选择既要考虑病原菌特征,也需评估患者的生理状态与用药史。值得注意的是,约60%的复杂性肛瘘最终需手术干预,药物治疗更多是控制急性感染为手术创造条件。建议患者出现症状时及时至肛肠专科就诊,通过直肠指诊、MRI等检查明确瘘管走向,制定个性化治疗方案。

(本文所述用药方案均需在医师指导下实施)

参考资料: