新生儿寒冷损伤综合征(又称新生儿硬肿症)是新生儿期因寒冷暴露或疾病导致皮肤和皮下脂肪硬化、水肿,伴随低体温和多器官损害的严重疾病。早产儿、低体重儿是高危人群,若未及时干预可能危及生命。本文将从疾病危险因素、体温管理核心策略及家庭护理要点进行系统解析,帮助家长和护理人员掌握科学的防治方法。

一、危险因素:先天脆弱与后天诱因的叠加

新生儿寒冷损伤综合征的发生是多种因素共同作用的结果,可分为先天生理缺陷和后天环境风险两大类:

1. 早产与低体重

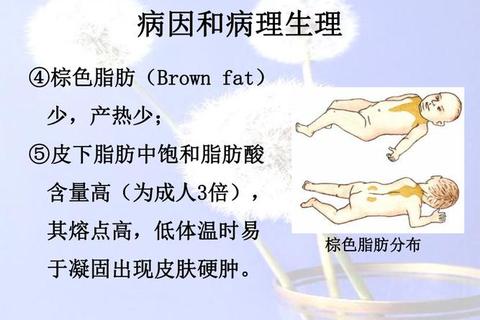

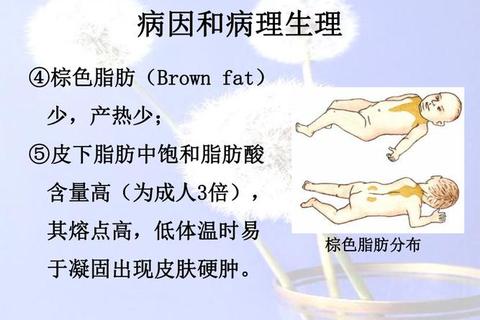

早产儿体温调节中枢发育不成熟,体表面积相对较大,皮下脂肪薄,棕色脂肪储备不足(棕色脂肪是新生儿产热的关键组织)。

低体重儿能量储备少,寒冷环境下易因热量消耗过快导致体温下降。

2. 体温调节功能缺陷

新生儿缺乏有效寒战反应,依赖非寒战性产热(如棕色脂肪分解),但该机制在早产儿中更易失效。

3. 环境与护理不当

寒冷暴露:室温低于24℃、包裹不足、冷风直吹等直接导致散热增加。

感染与缺氧:严重感染(如败血症)、窒息等疾病会抑制产热并加速能量消耗。

4. 母体与分娩因素

母亲妊娠期高血压、糖尿病等可能影响胎儿发育;分娩时保暖措施不足(尤其在寒冷季节)也是诱因。

二、体温管理:复温是救治的核心

体温管理需遵循“循序渐进、避免快速升温”原则,防止复温过程中出现循环衰竭或肺出血等并发症。

(一)医院内的专业复温策略

1. 轻度病例(体温>30℃)

温水浴后包裹预热的棉被,置于24-26℃的温箱,辅以40-60℃热水袋。

每小时监测肛温,6-12小时内恢复正常。

2. 中重度病例(体温≤30℃)

使用远红外线保暖床,初始温度设定高于患儿体温1-2℃,每小时升高0.5-1℃,24小时内恢复至34℃后转入封闭式温箱。

严重者需在严密监护下采用温水灌肠、预热输液等措施。

(二)家庭应急处理要点

1. 初步复温

立即将婴儿移至温暖环境(22-24℃),用预热的毛毯包裹,避免直接接触过热水袋(可能烫伤)。

若皮肤硬肿明显,可轻柔按摩促进血液循环。

2. 何时必须就医

体温<35℃、硬肿范围超过20%或出现拒乳、呼吸暂停等症状时,需紧急送医。

三、预防策略:从产前到产后的全程防护

(一)孕期与分娩期预防

1. 高危妊娠管理

加强产检,控制妊娠期糖尿病、高血压等疾病,降低早产风险。

2. 分娩环境保障

产房温度维持在26-28℃,新生儿出生后立即擦干并包裹。

(二)新生儿期日常防护

1. 保暖措施

室温维持在24-26℃,湿度50%-60%;使用睡袋而非厚重棉被,避免窒息风险。

外出时穿戴帽子、连体衣,避免冷风直吹。

2. 喂养与监测

按需喂养,保证热量摄入;早产儿可增加喂养频率。

每日监测体温(腋温36.5-37.5℃为正常),发现异常及时处理。

3. 感染防控

避免接触呼吸道感染患者;皮肤护理时注意清洁,预防破损。

四、特殊人群注意事项

1. 早产儿

需延长住院观察期,出院后家庭环境需配备温湿度计,定期随访。

2. 合并感染患儿

硬肿可能仅局部出现(如大腿、臀部),易被误诊为普通感染,需结合血常规等检查明确。

早期识别与科学干预是关键

新生儿寒冷损伤综合征的预后与干预时机密切相关。家长需掌握“三观察”原则:观察体温、皮肤硬肿范围和喂养反应。若发现异常,立即采取保暖措施并就医。医疗机构则应加强高危儿监护,推广复温标准化流程,降低并发症风险。通过家庭与医疗系统的协作,可显著提升患儿生存质量。

相关文章:

文章已关闭评论!