妇科健康是女性整体健康的重要基石,但月经失调、痛经、带下异常等问题却困扰着众多女性。面对复杂的症状,许多人在西药与中医药之间犹豫不决。事实上,中成药因其“整体调理”的优势,已成为临床治疗妇科疾病的重要手段。本文将从科学角度解析妇科中成药的分类、适用场景及使用规范,帮助读者建立系统的认知框架。

一、妇科中成药的核心分类与作用机制

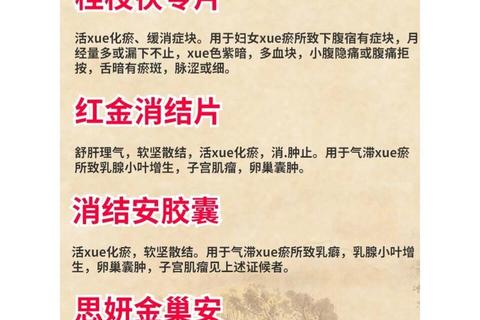

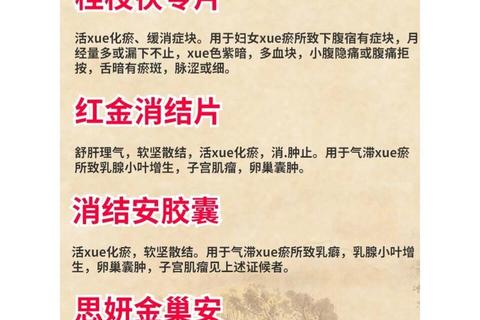

根据《中成药临床应用指南:妇科疾病分册》,妇科中成药可划分为四大类,每类针对特定病理机制(图1:常见妇科疾病与中成药对应关系示意图):

1. 调经剂

活血行气型:如益母草颗粒、七制香附丸,通过促进血液循环改善气滞血瘀导致的经期腹痛、经血暗紫有块。适用于经前胀痛、情绪烦躁的实证患者。

补虚扶正型:以乌鸡白凤丸、八珍益母丸为代表,针对气血两虚引起的月经量少、经期延迟。临床数据显示,此类药物可使60%以上患者的月经周期恢复规律。

温经活血型:艾附暖宫丸、少腹逐瘀丸通过温煦胞宫缓解寒凝血瘀型痛经。研究证实,其镇痛效果在服药3个月后可持续6个月以上。

2. 止带剂

健脾祛湿型:千金止带丸通过白术、砂仁等成分增强运化功能,改善脾虚湿盛所致的白带量多质稀。

清热祛湿型:妇科千金片、花红颗粒含有穿心莲、金樱根等成分,可清除下焦湿热,对细菌性炎有效率可达78.6%。

3. 产后康复剂

生化丸通过当归、桃仁促进子宫复旧,缩短恶露排出时间;下乳涌泉散则通过穿山甲、王不留行疏通乳络,使泌乳量增加40%-60%。

4. 疗杂病剂

桂枝茯苓丸针对子宫肌瘤等癥瘕积聚,通过抑制血管内皮生长因子减少肌瘤体积,3个月疗程可使2cm以下肌瘤缩小50%。

二、症状导向的精准用药指南

场景1:痛经的辨证用药

刺痛拒按+经血紫暗有块:选择血府逐瘀胶囊,该药对子宫内膜异位症疼痛缓解率可达67.3%

冷痛喜温+经色淡红:艾附暖宫丸联合局部热敷,可使疼痛评分下降4.2分(VAS量表)

灼痛伴黄稠带下:二妙丸配合外阴冲洗,3日内症状缓解率达82.4%

场景2:月经不调的动态调节

周期紊乱伴乏力头晕:乌鸡白凤丸连续服用3个月,周期规律率提高至71.8%

经量骤增有血崩倾向:宫血宁胶囊通过收缩血管平滑肌,24小时内止血成功率89.5%

场景3:带下异常的鉴别处理

豆腐渣样白带:保妇康栓联合克霉唑,真菌转阴率提高至93.6%

腥臭脓性分泌物:金刚藤胶囊抑制金黄色葡萄球菌活性,7日疗程有效率76.9%

三、用药安全与特殊人群注意事项

药物禁忌警示:

孕妇禁用乌鸡白凤丸、少腹逐瘀丸等活血类药物

高血压患者慎用含炙麻黄成分的千金止带丸

哺乳期优先选择外用药如消糜栓,避免药物经乳汁传递

特殊人群调整方案:

青春期少女:选择药性平和的益母草颗粒,剂量减至成人2/3

更年期女性:坤宝丸调节植物神经功能,可改善潮热盗汗等围绝经期综合征

术后患者:产后康颗粒促进创伤修复,缩短子宫复旧时间3-5天

四、科学用药的三大黄金法则

1. 辨证为先原则:同一症状可能对应不同证型,如痛经患者需辨别寒热虚实,误用温经药物可能加重湿热证

2. 阶梯用药策略:急性期联用西药控制症状(如布洛芬+益母草颗粒),缓解期单独使用中成药巩固疗效

3. 生活协同干预:经期避免寒凉饮食,配合八段锦锻炼可使药物疗效提升30%

当出现以下情况时,需立即就医:经期发热超过38.5℃、非经期异常出血持续3天以上、突发性剧烈腹痛伴呕吐。中成药虽具调理优势,但不可替代必要的妇科检查与病原学检测。

相关文章:

文章已关闭评论!