新生儿是一种因母体感染螺旋体后通过胎盘或分娩过程传染给胎儿的疾病。尽管可通过规范的母婴阻断措施和早期诊疗显著降低风险,但若未及时干预,可能导致流产、死胎、早产,甚至新生儿终身残疾。数据显示,未经治疗的孕妇母婴传播率高达60%-80%,而通过产前筛查与治疗,这一风险可降至50/10万活产以下。本文将系统解析新生儿的传播机制、症状识别、诊疗策略及预防措施,帮助公众科学应对这一健康挑战。

一、新生儿的传播与危害

螺旋体可通过胎盘、产道或哺乳途径感染胎儿。妊娠期传播风险在孕晚期显著升高,尤其是孕妇处于活动期时。若未干预,胎儿可能出现以下问题:

案例警示:一名孕妇因孕早期未筛查,分娩后新生儿出现皮肤溃烂和骨痛,确诊为先天性。而另一名孕妇在孕12周筛查发现感染,经青霉素规范治疗后成功诞下健康婴儿。

二、新生儿的早期识别与诊断

1. 临床表现

2. 实验室检测

诊断难点:部分新生儿因母体抗体被动转移,可能呈现假阳性,需结合临床症状与动态监测。

三、母婴阻断与治疗策略

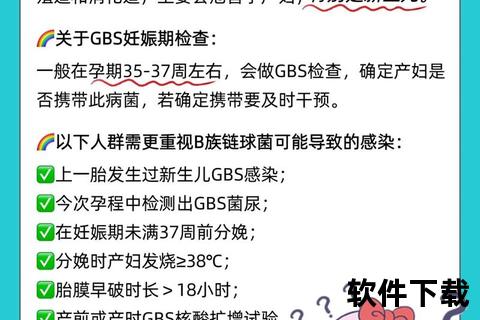

1. 孕期干预

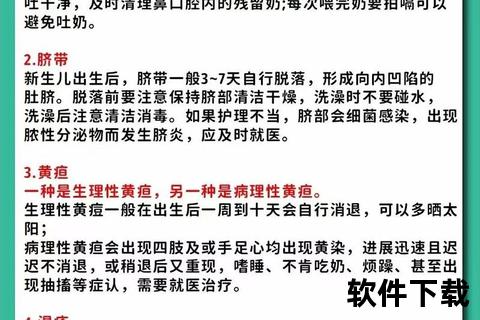

2. 分娩与新生儿管理

成功案例:深圳市通过孕产妇免费筛查项目,使先天病例数一年内下降61.9%,母婴阻断率达87.3%。

四、预防措施与社会支持

1. 个人与家庭防护

2. 医疗系统优化

3. 政策保障

五、行动建议:守护新生儿健康的关键步骤

1. 主动筛查:所有育龄女性孕前及孕早期接受检测,高危人群增加检测频率。

2. 及时就医:若检测阳性,立即启动治疗并定期复查抗体滴度。

3. 全程随访:新生儿出生后按计划完成预防治疗与血清学监测,避免漏诊。

4. 社会参与:支持社区防艾梅乙宣传项目,消除对感染者的歧视。

新生儿并非不可战胜的疾病,通过科学干预与社会共同努力,每一位母亲都有机会孕育健康生命。从孕前筛查到规范治疗,从家庭防护到政策支持,每一步都是阻断传播链的关键。正如世界卫生组织所呼吁:“消除母婴传播是可实现的目标”,而这一目标的实现,需要我们每个人的行动与坚持。