红霉素作为大环内酯类抗生素的经典代表,在感染性疾病的治疗中已有70余年历史。其胶囊剂型因服用方便、抗菌谱广等特点,成为家庭药箱中的常备药物。但普通民众对其正确使用仍存在诸多误区,例如将抗生素等同于"消炎药"随意服用,或对特殊人群的用药风险认知不足。本文将从科学视角全面解析这一药物的作用特点,帮助读者建立安全用药的完整认知。

一、红霉素胶囊的核心适应症

红霉素通过抑制细菌蛋白质合成发挥抗菌作用,主要针对以下四类感染:

1. 革兰氏阳性菌感染

2. 非典型病原体感染

3. 厌氧菌相关感染

4. 特殊微生物感染

警示性体征:当出现持续高热(>39℃)、咳铁锈色痰、颈部淋巴结肿大或皮肤感染灶快速扩散时,提示可能发展为重症感染,需立即就医。

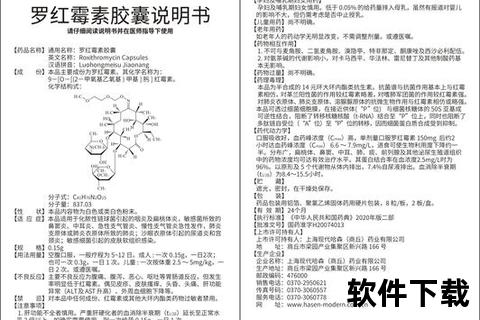

二、抗菌机制的微观解析

红霉素的抗菌效能源于其独特的分子作用模式:

1. 靶点锁定:与细菌核糖体50S亚基结合,形成空间位阻

2. 双重阻断:

3. 耐药性突破:

药物动力学特点:空腹服用生物利用度达60%,在扁桃体、肺组织中的浓度可达血药浓度的5倍以上,但食物会显著降低吸收率。

三、精细化用药操作指南

成人标准治疗方案

儿童个体化给药

服药时机控制

四、特殊人群的风险管控

1. 肝功能异常者:

2. 妊娠期女性:

3. 哺乳期女性:

药物相互作用警示:与抗凝药华法林联用可能增加出血风险;与茶碱类药物同服需监测血药浓度。

五、不良反应的识别与处理

常见反应(发生率>1%):

严重反应(立即停药就医):

家庭应急处理:出现轻度腹泻时可补充益生菌;皮疹瘙痒可用冷敷缓解,但需警惕进展为Stevens-Johnson综合征。

六、抗生素滥用的现实警示

全球耐药监测数据显示,红霉素对肺炎链球菌的耐药率已超过60%。以下行为加速耐药菌产生:

公民行动建议:

1. 严格遵循"能口服不注射"的分级治疗原则

2. 建立家庭用药记录本,标注每次抗生素使用详情

3. 参与社区抗生素管理宣教活动

在微生物耐药形势日益严峻的今天,红霉素的正确使用不仅是个人健康问题,更是公共卫生责任。建议患者通过"三查三问"规范用药行为:查药品有效期、查适应症匹配度、查相互作用风险;问清楚用药剂量、问明白疗程时长、问知晓复查指标。只有医患协同,才能让这一经典药物持续守护人类健康。