用药是妇科疾病治疗中的常见手段,但在实际应用过程中,部分患者会出现用药后出血的现象。这种现象可能由多种因素引起,不同年龄、不同健康状况的人群需要针对性处理。本文将结合临床案例和医学研究,系统分析出血原因,并提供科学处理方案及预防建议。

一、用药后出血的常见原因分析

1. 机械性损伤

在塞药过程中,操作不当(如用力过猛、指甲划伤)可能导致黏膜或宫颈表面毛细血管破裂出血。这种出血通常表现为少量鲜红色血液,常伴随轻微疼痛或异物感。数据显示,约30%的出血案例与操作不当有关。

案例示例:一名32岁女性因自行使用栓剂时动作粗鲁,导致后穹窿处黏膜破损出血,经消毒止血后恢复。

2. 药物刺激与过敏反应

部分药物成分(如甲硝唑栓剂中的酸性成分)可能刺激炎症部位黏膜,引发充血水肿甚至渗血。对药物辅料过敏的患者可能出现局部组织糜烂性出血。

特殊人群注意:孕妇使用制霉素栓等药物时需谨慎,药物可能改变微环境,增加出血风险。

3. 原发疾病加重或伴随症状

4. 月经周期干扰

用药时间与月经期重叠可能混淆出血原因。例如黄体酮类栓剂可能影响激素水平,导致突破性出血。

二、临床处理原则与分级应对策略

(一)居家初步处理

1. 立即停用药物:发现出血后需立即停药,避免持续刺激。

2. 观察出血特征:记录出血量(如日用卫生巾更换频率)、颜色(鲜红/暗红/褐色)及伴随症状(疼痛、发热等)。少量褐色分泌物通常无需特殊处理。

3. 局部护理:用温水清洗外阴,避免使用刺激性洗液。可穿纯棉透气内裤减少摩擦。

(二)需就医的警示信号

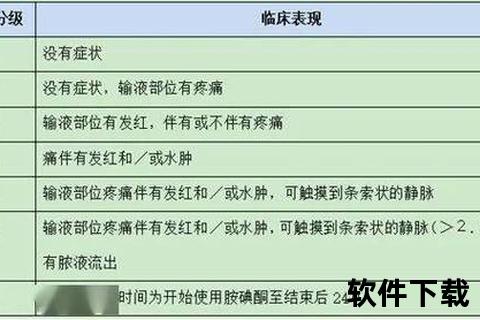

| 症状特征 | 可能病因 | 处理建议 |

|-|||

| 出血持续>3天或量>月经 | 宫颈息肉、黏膜深层损伤 | 妇科检查+超声评估 |

| 发热伴脓性分泌物 | 继发感染 | 抗生素治疗+细菌培养 |

| 绝经后出血 | 子宫内膜病变 | 宫腔镜检查+病理活检 |

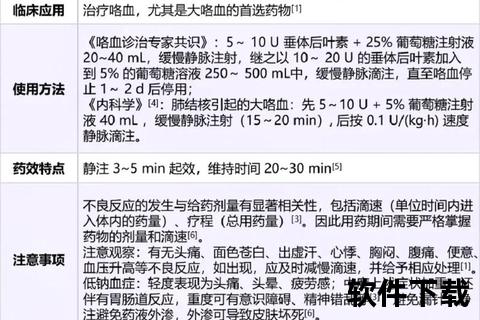

(三)医院治疗方案

1. 局部止血:对表浅损伤使用云南白药粉纱布压迫,深部出血需电凝或缝合。

2. 抗感染治疗:根据病原体选择药物。例如念珠菌性炎出血者改用氟康唑口服,减少局部刺激。

3. 原发病管理:宫颈息肉者在止血后行息肉摘除术;子宫肌瘤合并出血需调整治疗方案。

三、预防措施与特殊人群管理

(一)通用预防要点

1. 规范用药操作

2. 个体化药物选择

(二)特殊人群注意事项

1. 孕妇

2. 儿童及青少年

3. 慢性病患者

四、认知误区与权威答疑

误区1:“出血是药物起效的表现,不必处理”

科学解释:除抗宫炎片等活血化瘀药物可能排出褐色陈旧血(属正常现象),其他类型出血均提示异常,需及时干预。

误区2:“出血停止后可自行恢复用药”

医生建议:需经妇科检查确认黏膜愈合后再继续治疗,避免反复损伤。

用药后出血涉及生理、病理多重因素,患者既不必过度恐慌,也不能掉以轻心。掌握“一停二观三就医”原则,结合个体健康状况科学应对,才能最大程度保障治疗效果。建议女性定期进行妇科检查,从源头上减少因隐匿性疾病导致的异常出血风险。