拔牙后如何选择种植牙的时机,不仅关乎口腔功能的恢复,更直接影响种植手术的成功率与长期效果。本文将结合临床研究与患者实际需求,系统解析不同种植时机的适用条件,帮助读者在牙齿缺失后做出科学决策。

一、拔牙后的骨愈合规律:种植时机的生物学基础

牙槽骨在牙齿缺失后会出现不可逆的骨吸收现象。研究表明,拔牙后前3个月牙槽骨宽度平均减少30%-50%,高度下降1-2毫米。这一过程在前牙区尤为明显,因为前牙骨质较薄,骨吸收速度是后牙区的2倍。把握骨吸收的“黄金窗口期”成为种植成功的关键。

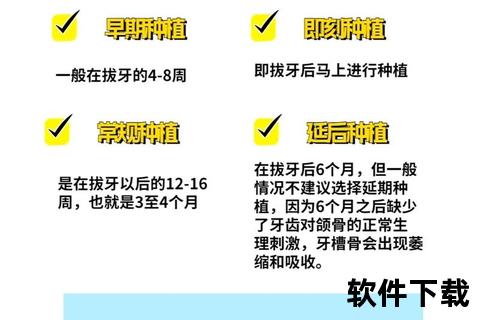

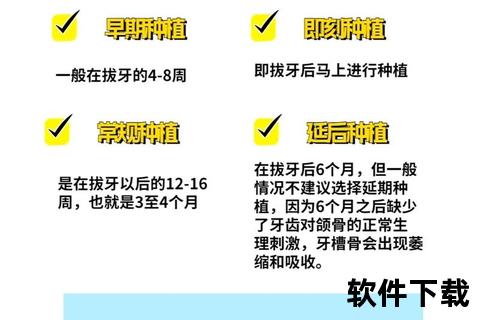

二、种植牙的四大时机选择与临床对比

1. 即刻种植(拔牙后24小时内)

适用条件:牙槽窝无感染、骨壁完整(如外伤导致的前牙折断)。

优势:减少手术次数,缩短疗程,最大限度保留骨量与牙龈形态。

风险提示:对医生技术要求极高,感染风险较传统种植增加15%。

2. 早期种植(拔牙后1-3个月)

适用条件:骨缺损较小、无急性炎症(如后牙拔除后骨量充足的情况)。

关键节点:在软组织初步愈合、骨吸收尚未明显时介入,可避免后期植骨。

3. 常规种植(拔牙后3-6个月)

适用群体:多数患者的首选方案,尤其适合存在牙周病或需骨增量者。

注意事项:需通过CT评估骨密度,若发现垂直骨吸收>3mm,需联合骨移植技术。

4. 延期种植(6个月以上)

风险预警:骨吸收可能导致种植体植入角度受限,40%病例需额外进行上颌窦提升术。

三、影响种植时机的六大核心因素

1. 解剖位置差异

前牙区建议1-3个月内种植,后牙区可延长至6个月。

下颌骨密度高于上颌,愈合速度更快。

2. 全身健康状况

糖尿病患者需将糖化血红蛋白控制在7%以下,吸烟者失败率增加3倍。

3. 牙槽骨质量评估

骨高度<8mm、宽度<5mm时需先进行骨增量。

4. 经济与时间成本

即刻种植单颗费用约1.5-2万元,延期种植因需植骨可能增加50%费用。

5. 年龄的特殊考量

青少年需等待颌骨发育完成(约18岁后),老年人更需关注骨代谢能力。

6. 美学要求优先级

前牙区推荐即刻/早期种植以维持牙龈形态,后牙可侧重功能恢复。

四、延迟种植的潜在风险与应对策略

1. 骨吸收的连锁反应

每延迟1年,前牙区骨宽度减少0.5-1mm,可能导致邻牙倾斜、对颌牙伸长。

2. 功能代偿的危害

长期单侧咀嚼可能引发颞下颌关节紊乱,表现为弹响、疼痛。

3. 补救方案选择

骨高度不足时可采用引导骨再生术(GBR),宽度不足可用块状骨移植。

五、患者决策指南:从评估到行动

1. 就诊前准备清单

携带既往牙科病历、全身疾病史资料(如糖尿病记录)。

2. 三维影像的必要性

CBCT检查可精确测量骨密度,比传统X光准确率提高40%。

3. 医患沟通要点

明确告知美观需求、预算范围及治疗时间预期。

4. 术后维护时间表

24小时内冰敷、3天流质饮食、7天拆线、3个月负重训练。

六、特殊人群的个性化方案

孕妇:建议分娩后6个月再评估。

放化疗患者:需间隔1年以上并监测骨代谢指标。

牙周病患者:需先完成系统治疗,探诊深度<3mm方可种植。

以终为始的种植决策

牙齿缺失并非简单的“修补”,而是涉及生物力学重建的系统工程。建议在拔牙后1个月内完成首次种植评估,通过多学科会诊制定个性化方案。记住,最佳的种植时机不是固定时间点,而是医患共同创造的生物条件与社会条件的平衡点。定期口腔检查与科学维护,才能让种植牙真正成为“人类的第三副牙齿”。

相关文章:

文章已关闭评论!