新生儿衣物的选择看似简单,却直接影响着宝宝的健康与舒适。许多新手父母面对“52码”和“59码”的标签时,往往陷入纠结:买小了担心束缚宝宝生长,买大了又怕影响保暖。本文将从科学角度解析两种尺码的适用场景,并结合实际育儿经验,提供一套“不踩坑”的选购逻辑。

一、为什么52码和59码是新生儿衣橱的“黄金比例”?

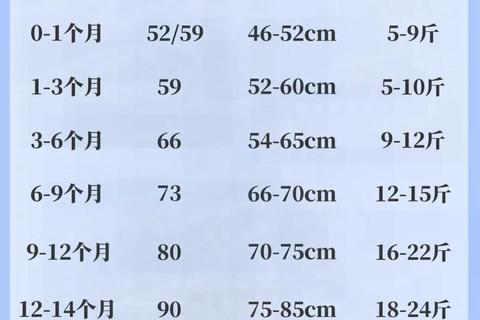

新生儿出生时的平均身高为50cm,体重在3kg左右。52码对应身高46-52cm、体重2.5-4kg的宝宝,适合0-1个月的婴儿,其设计特点是贴身剪裁,能避免衣物褶皱摩擦皮肤;而59码覆盖身高52-59cm、体重4-6kg的宝宝,使用周期可延长至1-3个月。临床观察显示,约60%的足月儿在出生后2周内即出现明显生长加速,这意味着52码的实际穿着周期可能比预期更短。

关键对比:

| 维度 | 52码 | 59码 |

||--|--|

| 适用月龄 | 0-1个月 | 1-3个月 |

| 核心优势 | 贴合体型,减少着凉风险 | 预留生长空间,性价比更高 |

| 主要缺陷 | 使用周期短(约2-3周) | 初期可能显宽松 |

| 建议数量 | 2-3件(换洗备用) | 3-4件(考虑频繁吐奶) |

二、如何科学选择尺码?四类典型场景的决策模型

1. 出生体重决定第一套衣服

2. 季节与衣物厚度的动态调整

3. 特殊体型宝宝的解决方案

4. 喂养方式影响衣物消耗量

母乳喂养的宝宝因频繁拍嗝、吐奶,每日可能需要更换3-4次衣物,建议按“52码×3+59码×4”配置

三、超越尺码的选购智慧:材质与设计的隐藏知识点

1. A类纯棉≠绝对安全

国家强制标准GB 31701-2015规定,新生儿衣物必须达到A类安全等级,但部分“纯棉”面料可能因纺纱工艺粗糙导致摩擦系数>0.5,引发皮肤红斑。建议选择32支以上精梳棉,其纤维长度≥29mm,透气性提升40%。

2. 被忽视的缝骨工艺

平骨缝(Flatlock Seam)技术能使接缝处厚度≤0.3mm,避免传统包边缝造成的皮肤压痕。购买时可用手指内侧摩擦接缝,无明显刺痛感为合格。

3. 危险设计黑名单

四、新手父母常犯的三大认知误区

1. “买大一号穿更久”的代价

实验数据显示,大一码的连体衣会使腋下温度流失增加1.2℃,尤其在冬季可能诱发低体温症。正确做法是“宁紧勿松,分层叠加”。

2. 过度依赖二手衣物的风险

经过5次以上洗涤的旧衣物,其pH值可能从6.5升至8.0,破坏新生儿皮肤酸性保护膜。建议用1%浓度柠檬酸溶液浸泡30分钟后再使用。

3. 忽视“穿衣信号”的医学警示

当宝宝出现以下情况时,提示衣物选择不当:

五、行动指南:建立科学衣橱的“三步法则”

1. 产前备货公式

(孕周≥36周时准备)

基础配置 = 52码×(2-3) + 59码×(3-4)

特殊补充 = 早产儿专用码×(实际需要) + 过敏专用码×(如有家族史)

2. 应急调整技巧

3. 智能断舍离时机

当出现以下任一情况时,需更换更大尺码:

从临床医学角度看,新生儿衣物的选择本质上是“动态平衡”的过程。建议父母每周测量宝宝胸围(水平绕胸一周)、臀围(最突出处绕臀一周),当任一数据超过当前衣物尺寸的90%时,即可启动换码程序。记住:最适合的尺码,是能让宝宝自由挥舞小手、蹬动双腿,同时保持核心体温在36.5-37.2℃之间的那个选择。