月经是女性生殖健康的“晴雨表”,其周期和量的细微变化往往牵动着无数女性的心。据统计,我国育龄女性中约30%曾因月经量异常就医,而实际存在月经失调的人群比例更高达60%以上。这些数字背后,既折射出现代女性面临的身心压力,也提示着月经健康管理的重要性。

一、月经异常的临床表征

典型症状谱系包含两个极端表现:

1. 经量过多:单次经期出血超过80ml(约浸透16片标准卫生巾),常伴血块、贫血症状(头晕、乏力)及经期延长(>7天)

2. 经量过少:总出血量不足20ml(不足1片日用卫生巾完全浸透量),可能出现经期缩短(<2天)或点滴即净

特殊群体差异:青少年初潮后3年内周期不稳属正常生理现象;围绝经期女性经量渐少是卵巢功能衰退信号;孕产妇需警惕异常出血与妊娠并发症的关联

二、成因机制的多维解析

生理性诱因:

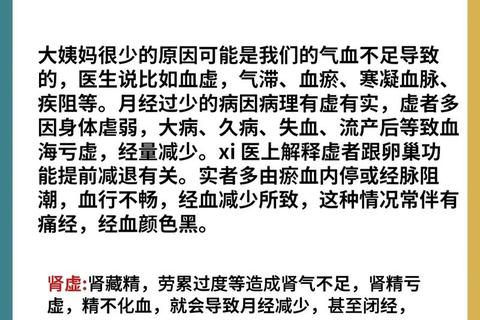

病理性根源:

经量过多:

经量过少:

三、诊断决策树构建

三级鉴别流程:

1. 基础评估:记录至少3个月经周期的体温曲线、出血模式,配合尿妊娠试验排除妊娠相关出血

2. 影像学检查:经超声(分辨率达1mm)检测子宫内膜厚度,排卵期<7mm提示生长障碍

3. 进阶检测:

四、干预策略的精准实施

西医靶向治疗:

中医辨证论治:

特殊群体管理:

五、预防体系的建立

三级预防模型:

1. 初级预防:建立月经健康档案(记录初潮年龄、周期特征)

2. 二级预防:每年妇科超声+激素检测(尤其BMI>24人群)

3. 三级预防:术后康复方案(如人流后服用避孕药3周期预防粘连)

日常调控技术:

当出现以下预警信号时需24小时内就医:单次出血浸透>10片卫生巾、非经期出血持续3天以上、伴随剧烈腹痛或晕厥。月经健康管理需要医患共同参与,通过智能穿戴设备监测基础体温变化、经期记录APP分析出血模式等数字化手段,正在开启精准月经健康管理的新纪元。