儿童免疫系统尚未发育完善,在遭遇感染时容易出现发热、咳嗽等症状。面对药架上琳琅满目的“消炎药”,许多家长常陷入误区:有的将抗生素当作万能药随意使用,有的对药物副作用过度焦虑而延误治疗。数据显示,我国每年约有3万名儿童因用药不当导致耳聋,而抗生素滥用导致的耐药性问题更成为全球公共卫生危机。本文将系统解析儿童感染治疗中的关键问题,帮助家长科学选择药物。

一、首要原则:区分“消炎”与“抗感染”

临床上常被误解的“消炎药”实际包含两类药物:

1. 抗炎止痛药:针对炎症反应(红肿热痛),如布洛芬、对乙酰氨基酚,适用于退热、缓解疼痛。

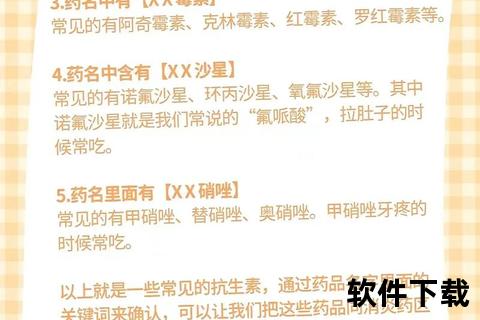

2. 抗感染药物:包括抗生素(针对细菌)、抗病和抗真菌药,需明确病原体后使用。

误区警示:90%的感冒由病毒引起,此时使用头孢、阿奇霉素等抗生素不仅无效,还可能破坏肠道菌群,增加耐药风险。

二、儿童安全用药的五大准则

1. 年龄限制优先

2. 精准匹配病原体

3. 剂量与疗程规范

4. 警惕高风险药物

5. 特殊体质预警

三、家庭常备药箱的优化配置

| 症状 | 推荐药物 | 注意事项 |

|-|||

| 发热(≥38.2℃) | 对乙酰氨基酚(3月+)、布洛芬(6月+) | 24小时内不超过4次 |

| 鼻塞/流涕 | 生理盐水鼻腔喷雾 | 每日3-4次,配合吸鼻器 |

| 病毒性腹泻 | 口服补液盐Ⅲ、布拉氏酵母菌 | 蒙脱石散需空腹服用 |

| 过敏反应 | 西替利嗪滴剂(6月+) | 避免与含酒精药物同服 |

| 皮肤感染 | 莫匹罗星软膏 | 仅限局部使用,避免入眼 |

急救场景:出现呼吸困难、意识模糊、持续高热不退(>3天)时,需立即就医。

四、破解四大常见认知误区

1. “输液比口服见效快”

研究证实,上呼吸道感染的口服与静脉给药疗效无差异,且输液可能引发过敏、静脉炎。

2. “激素退热立竿见影”

地塞米松等激素虽能快速退热,但会抑制免疫反应,掩盖真实病情。

3. “中成药无副作用”

部分中成药含解热成分,与西药联用易导致过量;注射剂更可能引发严重过敏。

4. “抗生素越高级越好”

碳青霉烯类作为“最后防线”,滥用将加速超级细菌产生。

五、预防胜于治疗:构筑三道防线

1. 疫苗接种

肺炎链球菌疫苗、流感疫苗可降低50%-70%的感染风险。

2. 环境管理

使用空气净化器降低PM2.5浓度,湿度维持在50%-60%减少病原体传播。

3. 行为干预

教会儿童正确洗手(持续20秒),患病期间佩戴口罩,避免共用玩具。

儿童用药安全需要家长、医生、药师的共同守护。当孩子出现症状时,建议通过“三步判断法”:观察精神状态、测量体温变化、记录具体症状(如咳嗽性质、皮疹形态),再决定是否用药或就医。记住:合理用药的核心不是“多用药”,而是“用对药”。通过科学认知和规范操作,我们能为孩子筑起一道真正的健康屏障。