胃部不适是困扰现代人的常见健康问题,无论是工作压力导致的饮食不规律,还是感染引发的胃黏膜炎症,正确选择和使用药物都直接影响康复效果。本文将从胃疼的病因机制、药物作用原理到特殊人群用药禁忌,系统解析科学用药的底层逻辑。

一、胃痛背后的多元诱因

胃痛并非单一疾病,而是多种病理过程的外在表现。根据《中国消化系统疾病诊疗指南》,75%的胃痛与胃酸分泌异常相关,其中幽门螺杆菌感染占比达40-60%。需警惕的是,有12%的"胃痛"实际由胆囊炎、炎等邻近器官疾病引发。

典型病因分类:

1. 胃酸相关疾病:胃溃疡、反流性食管炎(餐后1小时烧灼痛为特征)

2. 感染性疾病:幽门螺杆菌胃炎、急性胃肠炎(常伴发热、腹泻)

3. 功能紊乱:胃痉挛(突发绞痛)、功能性消化不良(餐后腹胀明显)

4. 药物损伤:长期服用阿司匹林等非甾体抗炎药导致黏膜损伤

![胃痛病因示意图]

二、消炎药的精准选择策略

消炎药在胃痛治疗中需严格区分抗菌与非抗菌类型。美国胃肠病学会建议:非感染性胃炎禁用抗生素,幽门螺杆菌阳性者需四联疗法。

(一)抗菌类消炎药

适应症:幽门螺杆菌检测阳性(呼气试验/胃镜活检)

黄金组合:

治疗周期通常14天,根除率可达90%。需注意克拉霉素与葡萄柚汁同服会增强副作用。

(二)非抗菌类消炎药

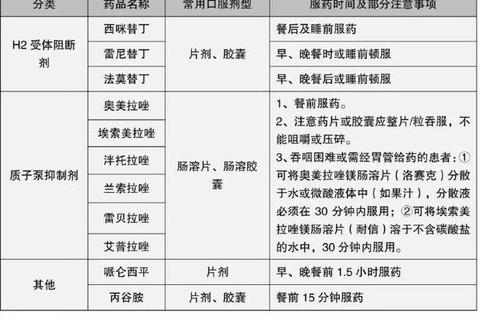

1. 抑酸药物

2. 黏膜修复剂

3. 应急止痛方案

突发疼痛时,可咀嚼2片铝镁加混悬液(起效时间3分钟),但24小时内不超过12片。

三、用药安全双重防线

(一)时间窗控制

促动力药(如莫沙必利)需餐前30分钟服用,与抗酸药间隔至少2小时。胃黏膜保护剂与抗菌药联用时,应先服铋剂再吃抗生素。

(二)特殊人群警示

1. 儿童:禁用喹诺酮类(影响软骨发育),6岁以下避免使用多潘立酮

2. 孕妇:妊娠期禁用雷贝拉唑(FDA-C级),可选硫糖铝(B级)黏膜保护

3. 老年人:PPI类药物使用超过8周需监测骨密度,建议联合钙剂

四、家庭应急管理指南

当突发胃痛时,可尝试以下三步急救法:

1. 体位调整:膝盖跪地前倾,减轻胃部压力

2. 局部热敷:40℃热水袋放置上腹部15分钟

3. 应急用药:

若出现柏油样黑便或持续呕血,提示胃出血可能,需立即禁食并送医。

五、生活方式协同干预

药物治疗需配合行为调整才能实现长期缓解。建议执行"3-5-7"原则:

定期胃镜检查(40岁以上每2年1次)可早期发现癌前病变。对于反复发作的胃痛,推荐进行胃泌素-17检测评估黏膜修复能力。

![胃部健康维护时间表]

关键点

1. 确诊病因前勿自行服用布洛芬等镇痛药,可能加重黏膜损伤

2. 抗生素使用必须完成全程治疗,随意停药易导致耐药菌产生

3. 质子泵抑制剂连续使用不宜超过8周,需逐渐减量停药

当疼痛持续72小时未见缓解,或伴随体重骤降(每月减少5%)、吞咽困难等"报警症状",务必及时进行胃镜检查。科学用药与健康管理的结合,才能实现胃病的根本性控制。