母乳是新生儿的最佳食物,但当母乳不足或无法实现时,奶粉喂养成为重要选择。如何科学确定喂养量、避免过度或不足,是许多家庭的困惑。本文结合临床研究与喂养指南,为家长提供系统性解决方案。

一、新生儿奶粉喂养的核心原则

1. 个体化需求

每个新生儿的胃容量和代谢能力差异显著。出生时胃容量仅5-7ml(如樱桃大小),1周后增至30-60ml,满月时可达90-120ml。需根据体重、日龄动态调整:

计算公式:每日总奶量(ml)= 体重(kg)×100~150ml

参考区间:出生1周内每次30-60ml,每日6-8次;满月时每次90-120ml,间隔3小时。

2. 按需喂养与规律平衡

新生儿饥饿信号包括转头觅食、吮吸手指、烦躁哭闹等,需及时响应。但需逐步建立3-4小时的喂养间隔,避免频繁喂养导致肠胃负担。

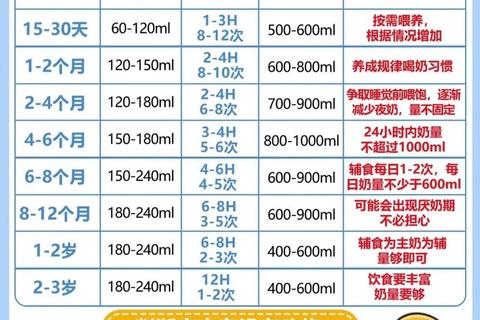

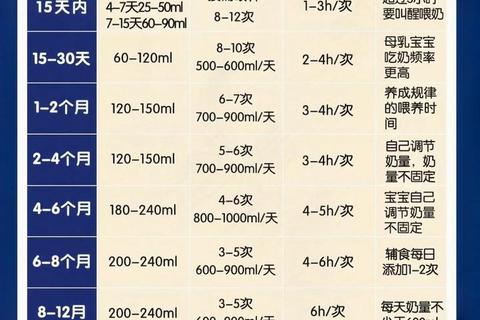

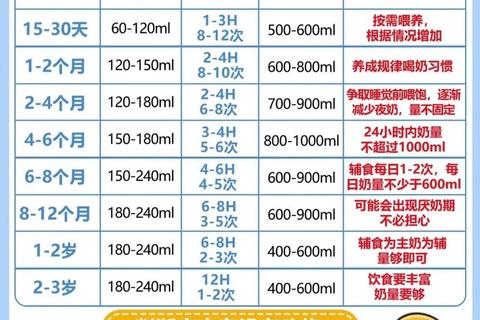

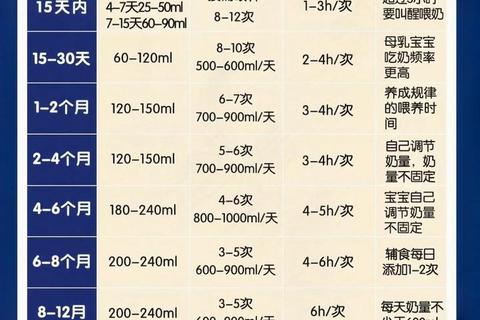

二、科学喂养量的分阶段解析

1. 0-1月龄:适应与观察期

关键指标:每日尿湿6片以上,大便呈金黄色糊状(3-4次/日),体重每周增长150-200g。

喂养方案:

出生前3天:每次10-20ml,按需喂养;

1周后:每次60-90ml,每日总量不超过480ml;

满月前:逐步增至每次120ml,总奶量约720ml/日。

2. 1-3月龄:稳定增长期

发育特点:胃容量扩大至120-150ml,肠道功能逐步完善。

喂养方案:每次120-150ml,每日5-6次,总奶量600-900ml。需注意避免夜间过度喂养,可延长夜间间隔至4-5小时。

3. 3-6月龄:辅食过渡期

调整策略:每次奶量增至180-240ml,每日4-5次,总奶量不超过960ml。6月龄后逐步引入辅食,但奶类仍占营养摄入的60%。

三、喂养操作的关键技术要点

1. 奶粉冲调规范

步骤:先加水(40-50℃)至刻度线,后加奶粉,摇匀至无结块。

禁忌:

避免使用矿泉水(矿物质加重肾脏负担);

禁止重复加热或微波炉加热(破坏营养素)。

2. 喂养姿势与节奏

正确姿势:抱直上半身,奶瓶与地面平行,奶嘴充满奶液,减少吸入空气。

节奏控制:每喂60ml暂停拍嗝,单次喂养时间不超过20分钟。

3. 奶具清洁与消毒

奶瓶、奶嘴需每日煮沸消毒,存放于干燥环境,避免细菌滋生。

四、常见问题与应对策略

1. 过度喂养的识别与干预

症状:频繁吐奶、肠胀气、体重增长过快(>50g/日)。

处理:减少单次奶量10%-20%,增加拍嗝频率,配合腹部按摩和排气操。

2. 喂养不足的预警信号

体征:尿量<5次/日、大便干硬、体重增长停滞。

应对:按需增加奶量5-10ml/次,或咨询医生调整喂养计划。

3. 特殊情况的处理

早产儿/低体重儿:需选用特殊配方奶粉,按医生指导少量多次喂养。

乳糖不耐受:选择水解蛋白奶粉,并监测排便情况。

五、家长行动指南

1. 记录喂养日志:详细记录每次奶量、时间及宝宝反应,便于动态调整。

2. 定期生长评估:每月测量体重、身高,对照WHO生长曲线图。

3. 科学就医指征:若出现持续拒奶、呕吐胆汁、体重下降≥7%,需立即就医。

新生儿喂养既是科学也是艺术。掌握科学的奶量计算方法、规范的冲调技术,并密切观察宝宝生理信号,才能实现安全有效的喂养。记住,每个宝宝都是独特的个体,灵活调整比刻板遵循数字更重要。

相关文章:

文章已关闭评论!