全球约1/6的育龄人群正面临不孕不育的挑战,中国的不孕症发病率已攀升至12.5%-18%。这一现象背后,既有生理机制的复杂性,也暗藏着环境与生活方式的重重危机。本文结合最新研究与实践案例,系统解析不孕症的成因、诊断及干预策略,为患者提供科学指南。

一、不孕症成因探秘:从生殖系统到环境毒素

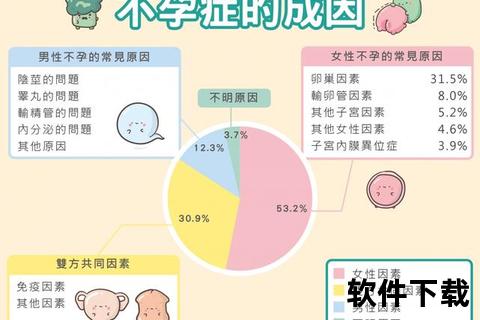

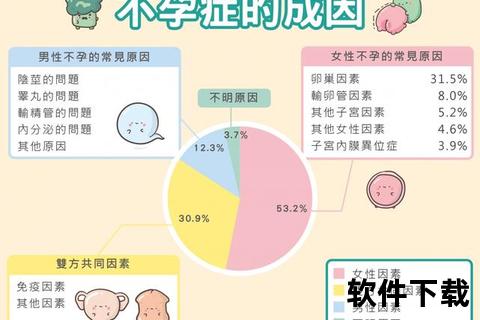

1. 女性因素:卵巢、输卵管与子宫的“三重门”

排卵障碍(占25%-35%):多囊卵巢综合征(PCOS)是最常见诱因,表现为激素失衡与无排卵。高泌乳素血症、卵巢早衰等疾病通过干扰下丘脑-垂体-卵巢轴功能,导致卵子生成受阻。

输卵管损伤(占35%):盆腔炎、衣原体感染等引发的输卵管粘连或阻塞,直接切断精卵相遇的通道。

子宫异常:子宫内膜异位症、子宫肌瘤等改变宫腔环境,阻碍胚胎着床。研究显示,30%的反复流产与子宫内膜容受性下降相关。

2. 男性因素:质量危机与隐形的“生殖杀手”

生成异常:发育不良、精索静脉曲张等导致少弱精症,全球男性数量40年间下降75%。

环境毒素侵袭:微塑料已侵入人类,聚乙烯(PE)等污染物浓度与数量负相关。高温环境(如桑拿、久坐)可使温度升高2℃,显著抑制生精功能。

3. 其他高危因素

年龄:女性35岁后卵巢储备骤减,40岁以上试管成功率不足15%;男性45岁后DNA碎片率激增。

免疫与代谢异常:抗抗体攻击生殖细胞,胰岛素抵抗则通过氧化应激损害卵子质量。

生活方式陷阱:吸烟使卵巢早衰风险增加3倍,肥胖者排卵障碍发生率超50%。

二、诊断路径:从基础筛查到精准医学

1. 女性必查项目

卵巢功能评估:AMH检测(预测卵子库存)+ 经期性激素六项(判断排卵状态)。

输卵管通畅性检测:子宫输卵管造影(HSG)为首选,3D超声造影可减少辐射暴露。

代谢与免疫筛查:甲状腺功能、抗磷脂抗体、胰岛素抵抗指数需纳入常规。

2. 男性核心检查

分析:至少2次间隔1月的检测,关注DNA碎片率(DFI>30%提示生育力低下)。

生殖系统超声:精索静脉曲张检出率占男性不育的40%,需结合血流动力学评估。

3. 前沿技术突破

代谢组学检测:西班牙METAPHOR技术通过胚胎荧光代谢物3D成像,将活产率预测准确度提升至96%。

基因检测:Y染色体微缺失、染色体平衡易位等遗传缺陷的早期筛查,可避免反复流产。

三、治疗策略:阶梯式干预与技术创新

1. 基础干预:90%患者可先尝试非试管方案

药物治疗:氯米芬促排卵使多囊患者妊娠率达50%;二甲双胍改善胰岛素抵抗。

微创手术:宫腹腔镜联合治疗子宫内膜异位症,术后自然妊娠率提升至40%。

生活方式医学:减重5%-10%可使排卵恢复率提高60%,辅酶Q10联合维生素E可改善活力。

2. 辅助生殖技术:从人工授精到三代试管

人工授精(IUI):适用于宫颈因素或轻度男性不育,单周期成本仅为试管的1/5。

试管婴儿技术革新:

PGT-A筛查:40岁以上女性胚胎非整倍体率超80%,三代试管通过染色体筛查将活产率提升至60%。

卵子冷冻技术:为卵巢早衰女性保存生育力,玻璃化冷冻复苏率达95%以上。

3. 特殊人群管理

高龄女性:建议AMH<1.1ng/ml时直接试管,缩短评估周期。

反复种植失败:免疫调节(如糖皮质激素)联合子宫内膜搔刮,可提高着床率30%。

四、预防与行动指南:构建生育力保护网络

1. 黄金生育期规划:女性22-28岁、男性25-35岁为最佳生育窗口。

2. 环境毒素防御:减少塑料制品使用,饮用水煮沸可去除90%微塑料。

3. 定期生殖力评估:30岁以上女性建议每年检测AMH,男性关注参数变化。

4. 心理干预重要性:焦虑可使排卵障碍风险增加2倍,正念训练可降低应激激素水平。

不孕症的本质是身体发出的“求救信号”。通过精准诊断、阶梯治疗与全生命周期管理,70%的患者无需依赖试管即可实现生育目标。建议夫妇在未避孕1年未孕时(35岁以上缩短至6个月)及时就诊,在生殖医学、内分泌、营养等多学科协作下制定个体化方案,让生命之火在科学护航中延续。

相关文章:

文章已关闭评论!