中医药在妇科疾病防治中展现出独特的临床价值,尤其以“个性化诊疗”和“整体调理”为核心优势。本文结合临床实践与最新研究成果,系统解析中医辨证论治的底层逻辑及特色疗法的科学应用。

一、中医妇科辨证论治的核心原则

中医认为,女性“经、带、胎、产”的特殊生理周期易导致气血失衡,外邪入侵或情志失调均可引发疾病。其诊疗体系以整体观与动态辨证为核心:

1. 四诊合参的精准诊断

通过望(面色、舌象)、闻(体味、声音)、问(月经周期、疼痛性质)、切(脉象)综合判断体质特征。例如:

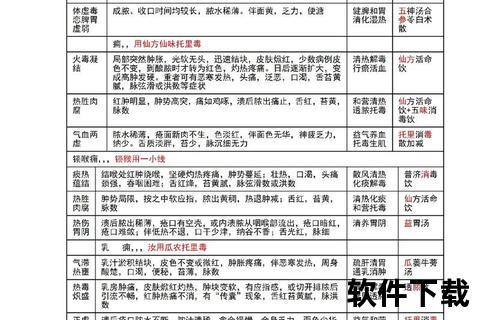

2. 辨病与辨证结合

针对同一种疾病(如慢性盆腔炎),根据患者个体差异分为湿热瘀结型(腹痛伴黄带)与气滞血瘀型(刺痛伴经血块),分别采用清热利湿或行气活血的治疗方案。

3. 周期疗法调治

结合月经周期不同阶段的特点用药:卵泡期以补肾促卵泡发育为主,黄体期侧重温阳固胎,经期则活血通经。

二、五大常见妇科疾病的中医解析与特色疗法

1. 月经不调

2. 慢性盆腔炎

3. 更年期综合征

4. 子宫内膜异位症

5. 产后康复

三、中医特色疗法的现代创新

1. 多途径给药技术

中药离子导入、超声雾化熏洗等新技术提升药物渗透效率,尤其适用于外阴瘙痒、宫颈炎。

2. 中西医协同模式

3. 大数据赋能精准医疗

全国妇科疾病数据库已收录超10万例病例,AI模型可预测个体化用药方案。

四、特殊人群注意事项

1. 孕妇:保胎需避免活血化瘀药,推荐寿胎丸固肾安胎,配合足三里艾灸增强体质。

2. 青少年:青春期月经病以疏肝健脾为主,慎用激素类药物。

3. 免疫缺陷者:中药扶正解毒(黄芪、金银花)可降低反复感染风险。

五、预防与自我调护建议

1. 生活管理:

2. 食疗推荐:

3. 就医信号:

选择中医治疗的三大原则

1. 早诊早治:慢性疾病越早介入中医调理,逆转机会越大;

2. 持续调理:妇科病根除需3-6个月周期,忌自行停药;

3. 规范就医:选择具备妇科专科资质的中医机构(全国已有2600余家二级以上中医院设立专科)。