当医生说出“等病理结果”时,许多人会陷入焦虑:为什么需要等这么久?这份报告背后经历了怎样的科学流程? 对于普通人而言,病理检查似乎是一个“黑箱”,而揭开它的面纱,不仅能缓解等待的焦灼,也能帮助我们更理性地面对疾病。

一、病理检查的核心流程:为何需要3-5天?

病理检查的耗时并非“拖延”,而是因为它的流程复杂且严谨。以常规病理检查为例,一份报告的诞生需经历以下关键步骤:

1. 固定与取材(1-2天)

手术切除的组织需浸泡在福尔马林中固定12-24小时,防止腐败和变形。小标本(如胃镜活检)固定4-6小时即可,但大器官(如乳腺全切标本)需切开固定过夜,骨组织甚至需脱钙12小时以上。

关键点:固定不充分会导致切片质量差,影响诊断准确性。

2. 脱水与包埋(1天)

固定后的组织需在脱水机中经历14小时的处理,通过酒精、二甲苯等试剂脱去水分,再用石蜡渗透,最终包埋成蜡块。这一过程通常在夜间完成。

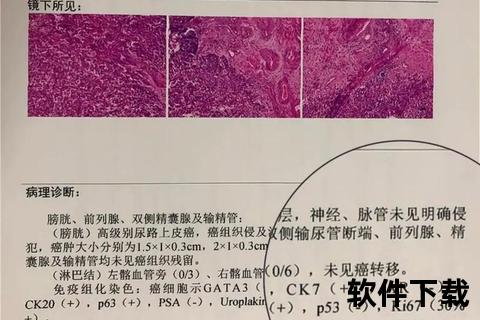

3. 切片与染色(1天)

蜡块被切成3-4微米的薄片(约为头发直径的1/20),经HE染色(苏木精-伊红染色)后,细胞核呈蓝色,细胞质呈粉红色,便于显微镜观察。一架30张切片的染色需45分钟至2小时。

4. 阅片与诊断(1-2天)

病理医生需在显微镜下放大40-400倍观察细胞形态,区分良恶性。疑难病例需多级医生会诊,或加做免疫组化、分子检测等辅助手段,进一步延长诊断时间。

流程总结:常规病理报告需3-5个工作日,但若涉及骨组织脱钙、免疫组化或分子检测,可能延长至7-14天。

二、影响病理检查时长的五大因素

1. 检查类型:从“30分钟”到“两周”的跨度

2. 病变复杂程度

3. 样本类型与质量

4. 医院技术与资源

5. 患者个体差异

三、患者指南:如何理性应对等待期?

1. 理解必要性,避免焦虑

病理检查的每个步骤都关乎诊断的准确性。例如,免疫组化虽耗时,却能明确肿瘤类型,避免误用化疗方案。

2. 主动沟通,掌握进度

3. 特殊情况下的应对

4. 技术革新带来的希望

自动化设备(如全自动染色机)已能将部分流程缩短70%,未来随着人工智能辅助诊断的普及,常规病理有望进一步提速。

四、耐心等待背后的科学逻辑

病理检查的“慢”,本质是医学对生命的敬畏。从组织固定到分子检测,每一步都为确保诊断的精准。对于患者而言,理解这一过程,既能缓解焦虑,也能更积极地参与治疗决策。正如一位病理医生所言:“我们宁愿多花一天时间确认,也不愿让患者因误诊多受一天苦。”

实用建议:保存好病理报告原件,未来治疗或会诊时需提供;若报告提示“癌疑”或“不典型增生”,务必定期复查。