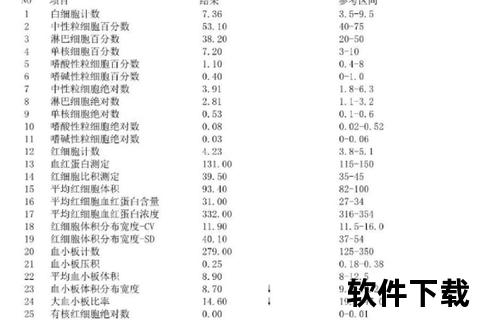

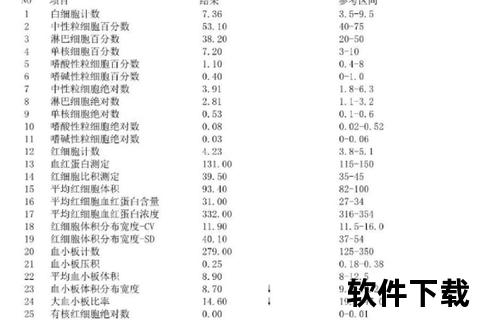

新生儿血小板减少症是新生儿期最常见的出血性疾病之一,其发生率在住院新生儿中高达22%~35%,且早产儿、低体重儿风险更高。这种疾病以血小板计数低于150×10⁹/L为特征,可能引发皮肤瘀斑、内脏出血甚至危及生命的并发症。对于家长而言,了解其背后的原因、识别早期信号并掌握科学应对方法至关重要。

一、科学解析:为什么新生儿会血小板低?

1. 先天与母体因素

免疫机制:母婴血小板抗原不合(如HPA-3、HPA-5抗原差异)可引发同种免疫反应,导致胎儿血小板被母体抗体破坏。研究显示,这类情况占早发性血小板减少症的5%。若母亲患有妊娠期高血压、红斑狼疮等自身免疫疾病,其抗体可能通过胎盘影响胎儿。

遗传缺陷:先天性巨核细胞增生不良、Wiskott-Aldrich综合征等基因异常会直接抑制血小板生成。此类患儿常伴随其他血液异常,需基因检测确诊。

2. 感染与围产期问题

病原体攻击:细菌(如金黄色葡萄球菌)或病毒(如巨细胞病毒、风疹病毒)感染会释放毒素,破坏血小板或抑制功能。败血症患儿中,血小板减少发生率高达36.7%~66.7%。

缺氧与窒息:围产期窒息、宫内发育迟缓(IUGR)可减少促血小板生成素(TPO)分泌,导致血小板生成不足。

3. 其他诱因

药物影响:母亲孕期使用磺胺类、奎宁等药物,或新生儿使用吲哚美辛、利福平均可能引发药物性血小板减少。

血管异常:巨大血管瘤(如Kasabach-Merritt综合征)会导致血小板在局部过度消耗。

二、识别信号:哪些症状需警惕?

新生儿血小板减少的临床表现差异较大,轻者可能无症状,重者可突发致命出血:

皮肤表现:针尖大小的瘀点、瘀斑,多见于受压部位(如背部、臀部)。

内脏出血:呕血、黑便提示消化道出血;烦躁、抽搐、呼吸异常可能为颅内出血征兆。

隐匿性风险:早产儿即使血小板计数轻度降低,也可能因血管脆弱性增加而出血,需密切监测。

三、临床干预:如何科学治疗?

1. 分层管理策略

观察为主:血小板>30×10⁹/L且无活动性出血时,仅需监测和护理干预(如减少侵袭性操作)。

紧急输注:血小板<50×10⁹/L伴出血或需手术时,优先输注抗原匹配的血小板。若为同种免疫性减少,推荐使用母亲洗涤血小板。

免疫调节:静脉注射丙种球蛋白(1 g/kg,连用2天)可阻断抗体破坏,尤其适用于免疫性病因。

2. 病因针对性治疗

抗感染治疗:败血症患儿需根据药敏结果选择抗生素,如万古霉素联合头孢曲松。

遗传性疾病管理:先天性TTP需定期输注新鲜冰冻血浆补充ADAMTS13酶,WAS综合征则需造血干细胞移植。

四、家庭护理与预防

1. 居家注意事项

避免创伤:使用柔软衣物,剪短指甲,防止碰撞。

监测要点:每日记录皮肤瘀斑变化,观察喂养反应、意识状态,发现血尿、呕血立即就医。

2. 预防措施

产前筛查:有血小板减少家族史的孕妇,建议检测HPA抗体,必要时进行宫内血小板输注。

孕期管理:控制妊娠期高血压、糖尿病,避免使用致畸药物。

感染防控:加强新生儿手卫生,限制探视人员,母乳喂养增强免疫力。

五、何时必须就医?

出现以下情况需紧急送医:

1. 皮肤瘀斑迅速增多或融合成片;

2. 呕吐物呈咖啡色、粪便发黑;

3. 哭声尖厉、眼神呆滞、四肢抽搐;

4. 血小板计数<30×10⁹/L,即使暂无出血。

新生儿血小板减少症虽有一定风险,但通过早期识别、规范治疗和科学护理,多数患儿预后良好。家长需与医生充分沟通,避免过度焦虑,同时重视定期随访,监测血小板恢复情况与生长发育指标。

相关文章:

文章已关闭评论!