作为先天子宫畸形中较为常见的类型,纵隔子宫的宫腔被结缔组织分隔为两个部分,其发生率约为1/30000。这种胚胎期形成的异常结构,对女性生育健康的影响呈现显著的个体差异——60%-70%患者可正常妊娠至足月,但仍有部分人群面临流产、早产等风险。本文将结合最新医学共识,解析其临床特点及科学应对策略。

一、胚胎发育异常:纵隔子宫的成因溯源

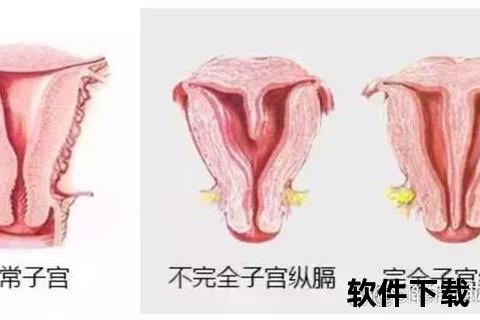

子宫起源于胚胎期双侧副中肾管的融合,若在妊娠第4-6周发生融合不全或中隔吸收障碍,则会形成纵隔子宫。根据纵隔延伸长度分为两类:

该发育异常可能与母体孕期接触化学毒素、辐射或遗传因素相关,但确切诱因尚不明确。值得注意的是,约30%患者合并肾脏、心血管等其他器官畸形,提示需进行系统性健康筛查。

二、隐秘的生育威胁:临床影响分层解析

多数患者早期无明显症状,约35%通过反复流产或早产发现异常。其危害机制与以下因素密切相关:

1. 胚胎着床障碍

纵隔组织缺乏雌激素受体,导致局部内膜血管分布稀疏、蜕膜化不足。受精卵可能误植入血供薄弱的纵隔区域,引发早期流产(发生率可达73%)。

2. 宫腔空间受限

纵隔占据有效宫腔容积,导致胎儿活动受限。数据显示,胎位异常发生率较正常子宫高3倍,常见臀位、横位等需剖宫产的情况。

3. 分娩并发症风险

纵隔阻碍子宫正常收缩,易引发产程延长、胎盘滞留。研究显示,此类患者产后出血量平均增加200ml。

三、精准诊断:分层评估策略

对于疑似患者,建议采用阶梯式诊断流程:

1. 基础筛查

三维超声为首选,可清晰显示纵隔长度及宫腔形态,准确率达86%。典型表现为宫底浆膜层内陷<子宫壁厚度50%,宫腔分隔夹角<90°。

2. 进阶确认

磁共振成像(MRI)能多平面重建子宫结构,对复杂病例的诊断灵敏度达100%。特别适用于合并其他器官畸形者。

3. 金标准验证

宫腹腔镜联合检查可同步评估子宫内外形态,尤其适用于反复流产或拟行手术者。

四、个体化干预:治疗决策树

是否需要治疗需综合评估生育史与纵隔形态:

| 评估维度 | 治疗建议 | 医学依据 |

|-|||

| 无生育需求 | 观察随访 | 约40%无症状 |

| 反复流产史 | 宫腔镜纵隔切除术 | 术后活产率提升至85% |

| 合并严重畸形 | 手术矫正+术后防粘连管理 | 使用宫内节育器3个月 |

| 自然受孕困难 | 试管婴儿技术(IVF) | 规避宫腔异常对着床的影响|

手术关键点:冷刀分离较传统电切术创面愈合更快(上皮化时间缩短40%),术后需补充雌激素促进内膜修复。

五、妊娠期管理:风险防控指南

已孕患者需建立系统化监测体系:

1. 早期(孕12周前)

2. 中晚期(孕13周后)

3. 分娩决策

完全纵隔子宫建议39周择期剖宫产,不完全型在胎位正常、纵隔<1cm时可尝试顺产。

六、认知误区澄清

1. 误区:纵隔子宫必须手术才能怀孕

事实:约65%患者未经治疗成功分娩,手术仅针对有不良孕产史者。

2. 误区:试管婴儿可完全规避风险

事实:IVF虽提高着床率,但无法消除早产等妊娠风险,需配合子宫形态评估。

行动建议

① 孕前完成三维超声筛查,尤其有不明原因流产史者

② 确诊患者每3个月复查内膜厚度及宫腔形态

③ 妊娠期出现持续腹痛或出血,立即启动急诊评估

纵隔子宫的生育管理本质是风险分层与精准干预的结合。通过科学的孕前评估、个体化治疗及严密孕期监护,绝大多数患者可实现健康生育目标。建议患者建立专属健康档案,与生殖医学团队保持动态沟通,将先天异常对生育的影响降至最低。