月经不调是女性群体中最常见的健康困扰之一,涉及周期紊乱、经量异常、伴随疼痛等多种表现。现代医学多采用激素调节或手术干预,但越来越多患者开始关注中医针灸等自然疗法的效果。本文结合临床研究与实际案例,系统解析针灸对月经不调的调理机制、适用证型及实际应用,帮助读者科学认知并合理选择干预方式。

一、月经不调的核心病因与分型

月经不调的中医病机与肝、脾、肾三脏失衡密切相关。肝主疏泄,脾主统血,肾主生殖,三者失调导致气血运行异常,表现为不同证型:

1. 气虚不固型:经期提前、量多色淡,伴神疲乏力(常见于过度劳累、饮食不节人群)

2. 血热妄行型:月经先期、量多色深红,伴口干心烦(多见于压力大、长期熬夜者)

3. 寒凝血瘀型:经期延后、色暗有血块,小腹冷痛(常见于贪凉饮冷或体质虚寒者)

4. 肝肾不足型:周期紊乱、量少色淡,伴腰膝酸软(多与先天不足或久病体虚相关)

二、针灸调理的科学机制与核心穴位

(一)作用原理

针灸通过双向调节内分泌与改善局部微循环发挥作用:

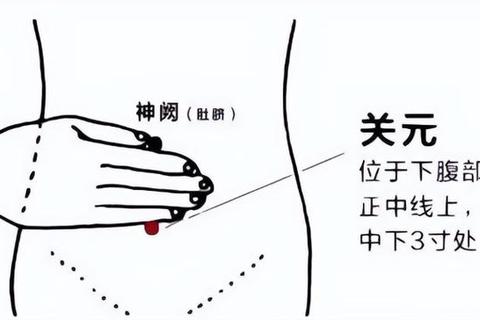

(二)核心穴位组合

| 证型 | 主穴 | 配穴 | 操作要点 |

|--|--|--||

| 气虚不固 | 关元、足三里 | 脾俞、隐白 | 补法+艾灸,提升脾阳 |

| 血热妄行 | 血海、曲池 | 太冲、行间 | 泻法为主,清肝凉血 |

| 寒凝血瘀 | 气海、归来 | 命门、腰阳关 | 温针灸,散寒化瘀 |

| 肝肾不足 | 三阴交、太溪 | 肾俞、肝俞 | 平补平泻,滋养下焦 |

(数据综合自)

三、典型案例解析

案例1:肝郁化火型月经先期

患者情况:32岁女性,月经提前10-15天,经前胀痛,经血色紫有块,舌红苔黄。

治疗:取太冲、行间(疏肝)、三阴交、血海(调血),配合耳针肝、内分泌区。经前10天开始治疗,3个周期后周期恢复至28-30天。

案例2:寒凝血瘀型闭经

患者情况:23岁女性闭经3年,体型消瘦,手足不温,舌淡苔白。

治疗:艾灸关元、气海(每日20分钟),针刺肾俞、足三里。治疗半月后月经来潮,后续巩固2个月周期稳定。

四、疗效评估与注意事项

(一)起效时间与疗程

(二)禁忌与配合事项

1. 禁忌人群:凝血功能障碍、皮肤感染者不宜针灸;妊娠期需专业评估

2. 生活配合:

3. 及时转诊:若伴异常出血、剧烈腹痛,需排除子宫肌瘤、内膜异位等器质性疾病

五、综合调理建议

1. 周期疗法:经后期滋阴养血(六味地黄丸加减),排卵期温阳通络(艾灸中极),经前期疏肝理气(丹栀逍遥散)

2. 耳穴贴压:内分泌、子宫、肝区贴王不留行籽,每日按压3次强化效果

3. 运动导引:练习八段锦“调理脾胃须单举”、瑜伽束角式,改善盆腔循环

月经不调是身体发出的失衡信号,针灸作为安全有效的中医外治法,在改善功能性问题方面具有独特优势。建议患者选择正规医疗机构,由医师辨证制定个性化方案,同时结合饮食、情绪管理,多维度恢复生理节律。若调理3个月未见改善或出现异常症状,应及时进行妇科超声与激素检测,排除器质性病变。