月经是女性生殖健康的晴雨表,其周期与经量的变化往往预示着身体状态的改变。当女性发现卫生巾仅需更换少量护垫即可,或经期缩短至2天以内时,便需警惕"月经稀少"的预警信号。这种现象不仅影响生育能力,更可能成为多囊卵巢综合征、甲状腺疾病等全身性问题的前兆。

一、症状的识别与自我评估

月经稀少的核心判断标准为:单次经期总出血量≤5ml(约矿泉水瓶盖容量),或与既往经量相比减少超过50%。经血颜色的变化具有重要提示意义——深褐色血块提示血液氧化滞留(常见于子宫肌瘤或宫腔粘连),而淡红色稀薄经血则指向气血不足。需特别关注伴随症状:

特殊人群需额外注意:孕妇出现褐色点滴出血可能是先兆流产,更年期女性经量骤减需警惕卵巢早衰,青少年月经稀发应排除先天性子宫发育异常。

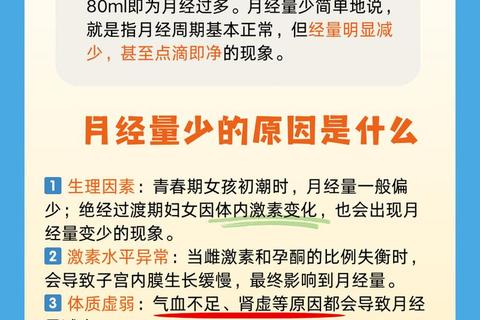

二、成因的立体化解析

现代医学将诱因归纳为四大维度:

1. 激素轴失衡

下丘脑-垂体-卵巢轴功能紊乱导致雌激素分泌不足,约占病例的68%。常见于过度节食(体脂率<17%)、高强度运动(周运动量>7小时)及持续压力状态。

2. 器质性病变

3. 药物影响

长期服用避孕药(>3个月)可使子宫内膜厚度减少40%,抗抑郁药SSRIs类可能干扰5-羟色胺代谢影响月经。

4. 中医体质辨识

三、诊断的精准化路径

当异常经期持续3个月以上,建议进行阶梯式检查:

1. 基础筛查:HCG检测(排除妊娠)+超声(测量内膜厚度)

2. 激素六项:月经第2-5天检测FSH、LH、E2,鉴别卵巢储备功能

3. 进阶检查:宫腔镜(诊断粘连)、AMH检测(评估卵泡存量)

需特别注意:35岁以下女性FSH>10IU/L提示卵巢功能减退,内膜厚度<7mm应考虑宫腔粘连可能。

四、干预策略的多维整合

1. 西医靶向治疗

2. 中医辨证施治

3. 生活方式重塑

五、特殊人群管理要点

值得强调的是,经量突减伴剧烈腹痛需2小时内急诊,可能提示宫外孕或黄体破裂。日常可建立月经日记,记录经量(卫生巾浸湿面积)、疼痛程度(VAS评分)及伴随症状,为医生提供动态观察数据。