每年一次的常规体检,是守护健康的第一道防线。数据显示,约60%的慢性疾病可通过早期筛查发现并干预,但许多人因不了解体检项目的意义或忽视关键指标,错失了最佳干预时机。本文结合最新医学共识与临床指南,系统解析常规体检的必查项目、健康评估核心要点及特殊人群注意事项,助您科学管理健康。

一、常规体检的必查项目:从基础到专项

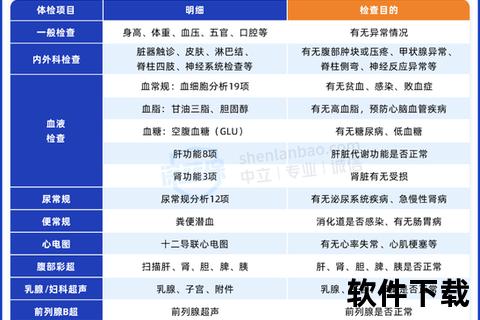

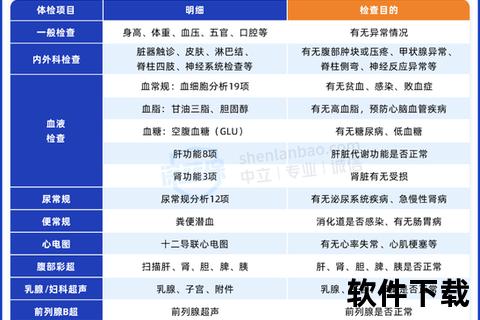

常规体检的核心理念是“早发现、早干预”。根据《健康体检基本项目专家共识(2022)》,体检项目需遵循“1+X”原则,即“基础项目+专项筛查”结合,以下为必查内容:

1. 基础项目:健康评估的基石

体格检查:

一般检查:身高、体重、腰围、BMI(评估肥胖及代谢综合征风险)。

血压与脉搏:筛查高血压、心律失常等心血管疾病。

专科检查:内科(心肺听诊、腹部触诊)、外科(皮肤、淋巴结)、五官科(视力、听力)。

实验室检查:

血常规:红细胞计数(贫血)、白细胞计数(感染/免疫异常)、血小板(凝血功能)。

生化指标:血糖、血脂(总胆固醇、甘油三酯)、肝肾功能(ALT、AST、肌酐)。

尿常规:尿蛋白、尿糖(肾脏疾病及糖尿病筛查)。

影像与电生理检查:

心电图:检测心律失常、心肌缺血。

腹部超声:肝胆胰脾肾结构评估(结石、肿瘤)。

胸部X线/低剂量CT:肺部结节、感染筛查(吸烟或高危人群建议CT)。

2. 专项筛查:针对风险分层

心脑血管专项:颈动脉超声(斑块评估)、同型半胱氨酸(动脉硬化风险)。

肿瘤标志物:AFP(肝癌)、CEA(消化道肿瘤)、PSA(前列腺癌)。

内分泌专项:甲状腺功能(TSH、T3/T4)、糖化血红蛋白(糖尿病控制)。

二、健康评估核心要点:从指标解读到风险干预

1. 关键指标的科学解读

BMI与腰围:BMI≥24为超重,腰围男性≥85cm、女性≥80cm提示内脏脂肪超标,需警惕代谢综合征。

血脂异常:低密度脂蛋白(LDL-C)>3.4mmol/L需调整饮食并监测,>4.9mmol/L建议药物干预。

肝功能异常:ALT/AST持续升高(>2倍上限)需排查肝炎、脂肪肝,结合超声进一步诊断。

2. 风险分级与后续管理

低风险(指标正常):保持健康生活方式,每年复查。

中风险(临界值或单一指标异常):3-6个月复查,调整饮食与运动。

高风险(多项异常或严重偏离):立即就医,如血压>180/110mmHg或空腹血糖>11.1mmol/L。

三、特殊人群的体检策略

1. 儿童与青少年

必查项目:身高体重百分位、骨龄(发育迟缓筛查)、血常规(贫血、感染)。

注意事项:避免过度检查,优先选择无创项目(如超声代替放射检查)。

2. 孕产妇

孕前检查:TORCH感染筛查、甲状腺功能(流产风险评估)。

孕期专项:妊娠糖尿病筛查(OGTT)、胎儿超声(结构畸形排查)。

3. 老年人(≥65岁)

增补项目:骨密度(骨质疏松)、认知功能量表(阿尔茨海默症筛查)、肿瘤标志物联合检测。

慢病管理:高血压、糖尿病患者需增加动态血压监测、眼底检查。

4. 慢性病患者

高血压/糖尿病:每季度监测糖化血红蛋白、尿微量白蛋白(并发症预警)。

肿瘤康复者:每6个月复查肿瘤标志物及影像学,关注复发征象。

四、行动建议:从检前准备到检后管理

1. 检前准备:

空腹8-12小时,避免高脂饮食及剧烈运动。

女性避开月经期,孕妇提前告知医生以调整检查项目。

2. 报告解读误区:

单项指标轻微异常(如白细胞略高)可能由短期感染引起,需结合症状复查。

影像报告中的“钙化灶”“小结节”多为良性,定期随访即可。

3. 检后健康管理:

建立个人健康档案,对比历年数据追踪趋势。

高风险人群加入社区慢病管理计划,接受定期随访。

常规体检不仅是数据的采集,更是健康行动的起点。通过科学选择项目、精准解读报告、分层干预风险,每个人都能成为自身健康的第一责任人。正如《“健康中国2030”规划纲要》所强调的:“预防为主,防治结合”,唯有将体检转化为持续的健康管理,才能真正实现疾病的早期防控与生命质量的提升。

参考文献:

相关文章:

文章已关闭评论!