白血病是一种起源于造血系统的恶性肿瘤,其核心特征是异常白细胞不受控增殖,破坏正常血细胞生成,导致免疫力崩溃、贫血和出血风险增加。它的病因复杂,涉及遗传、病毒和环境因素的交织作用。本文将从科学角度解析这三重影响,并基于最新研究提出实用建议。

一、遗传因素:藏在基因中的“定时”

遗传因素在白血病发生中扮演双重角色:既包括家族性易感性,也涉及先天性基因突变。

1. 家族遗传倾向

约5%-10%的白血病患者存在家族史。研究发现,若直系亲属患白血病,个体发病风险比普通人高2-4倍。例如,某些基因如PAX5、RUNX1的突变可能通过遗传增加后代患病概率。

2. 染色体异常与基因突变

特殊群体关注:有家族史或先天性遗传疾病的人群,建议定期进行血常规和基因筛查,尤其关注儿童早期血象变化。

二、病毒感染:潜伏的“细胞入侵者”

病毒通过直接破坏DNA或间接引发基因不稳定性参与白血病发生:

1. 人类T细胞白血病病毒(HTLV-1)

HTLV-1感染是成人T细胞白血病/淋巴瘤的明确病因。该病毒通过整合到宿主DNA中,激活原癌基因如TAX,导致T细胞恶性增殖。

2. EB病毒(EBV)

EBV与伯基特淋巴瘤密切相关,其潜伏膜蛋白可诱导B细胞染色体易位(如c-MYC基因激活),尤其在免疫抑制人群(如器官移植患者)中风险更高。

3. 其他病毒

HIV感染者因免疫系统受损,白血病风险增加;近期研究还发现,某些肠道病毒可能通过慢性炎症促进白血病发生。

预防建议:避免不洁输血、使用消毒器械穿刺,免疫功能低下者需定期监测病毒载量。

三、环境因素:日常生活中的“隐形推手”

环境暴露是白血病发生的重要诱因,尤其与剂量和暴露时间相关:

1. 化学毒物

2. 电离辐射

广岛原幸存者中,急性髓系白血病发病率增加30倍,潜伏期2-20年。医疗辐射(如盆腔放疗)也使风险升高,儿童对辐射更敏感。

3. 生活方式相关风险

应对策略:新装修房屋需通风至少6个月,使用空气净化器检测甲醛;职业暴露者需穿戴防护装备并定期体检。

四、特殊人群的差异与应对

1. 儿童与成人

2. 孕妇

孕期接触电离辐射或化学毒物可能增加胎儿白血病风险,需避免X线检查(尤其是妊娠早期)。

五、早期识别与预防行动指南

1. 预警症状

2. 诊断流程

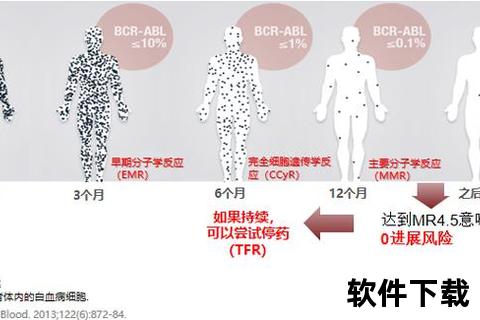

血常规→穿刺(确认芽细胞比例)→流式细胞术(分型)→基因检测(指导靶向治疗)。

3. 预防措施

白血病的发生是遗传易感性、病毒感染和环境暴露共同作用的结果。通过规避高危因素、早期筛查和精准治疗,可显著改善预后。对于普通公众,提高防护意识、改善生活环境是预防的关键;对于患者,规范治疗结合基因靶向干预正逐步改写“血癌”不可治愈的历史。