日常生活中,我们常常默认“500毫升液体等于1斤”,比如购买瓶装水或白酒时,许多人会直接将容量与重量划等号。一位患者曾因误将500毫升药液当作1斤服用,导致剂量超标引发不适——这种对单位换算的误解可能带来健康隐患。实际上,液体容量与重量的关系远比想象中复杂,正确认知二者的换算逻辑,对用药安全、营养摄入乃至日常消费都至关重要。

一、科学原理:为什么500毫升液体≠1斤?

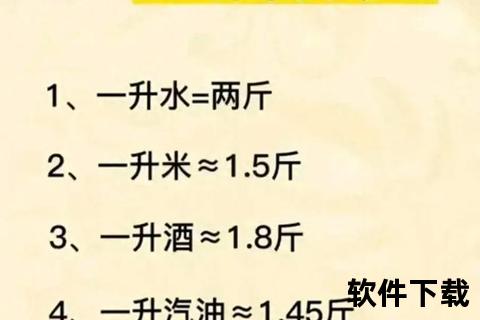

液体容量(毫升)与重量(斤)的换算核心在于密度。密度定义为“单位体积物质的质量”,公式为 ρ = m/V(密度=质量/体积)。水的密度在标准条件下为1克/毫升,因此500毫升水恰好重500克(即1斤)。但其他液体密度差异显著:

1. 酒精类液体:纯酒精密度仅0.789克/毫升,500毫升纯酒精仅重394.5克(约7.9两)。市售53度白酒因含水和酒精混合,密度约为0.92克/毫升,500毫升实际重量约452克(9两)。

2. 油类:食用油密度约0.91-0.93克/毫升,500毫升油重455-465克(9.1-9.3两)。

3. 高密度液体:蜂蜜密度可达1.4克/毫升,500毫升蜂蜜重达700克(1.4斤)。

由此可见,液体密度越高,相同体积下重量越大。若忽略密度差异,直接以“500毫升=1斤”估算,可能导致用药剂量错误或营养计算偏差。

二、健康场景下的精准换算:从用药到营养管理

(一)医疗场景:剂量安全关乎生命

1. 静脉输液:500毫升生理盐水(密度接近水)重约1斤,但若混淆为高密度药液(如甘露醇注射液密度1.18克/毫升),实际重量达590克,超量使用可能引发电解质紊乱。

2. 儿童用药:退烧药常按体重(毫克/千克)计算剂量。若家长误将5毫升药液(密度1.2克/毫升)当作5克喂服,实际摄入6克,易导致药物过量。

建议:用药前核对药品说明书中的密度或质量标注,使用带刻度的量具,避免用普通餐具估算。

(二)营养管理:热量计算不容误差

1. 食用油摄入:若将50毫升油(约46克)误算为50克,每日多摄入4克油脂(36千卡),一年累积增重约1.7公斤。

2. 婴幼儿喂养:配方奶需按“克数”而非“毫升数”调配。若将30毫升奶粉(密度0.5克/毫升)当作30克,实际仅加入15克,可能影响婴儿营养摄入。

特殊人群注意:糖尿病患者需精确计算液体糖分。例如,500毫升全糖饮料(密度1.1克/毫升)含糖约55克,远超每日建议摄入量(25克)。

三、日常消费中的“容量陷阱”与避坑指南

(一)酒类选购:识破商家标注“心机”

市售白酒常标注“500毫升”而非“500克”,利用密度差异营造“分量足”的错觉。以53度白酒为例,500毫升仅重452克,相当于少8%的重量。建议选择同时标注体积与质量的产品,或通过公式估算:

质量(克)= 体积(毫升)× 密度

(白酒密度可参考:38度≈0.95克/毫升;53度≈0.92克/毫升)。

(二)食用油鉴别:警惕掺假行为

纯花生油密度约0.914克/毫升,若500毫升油重量显著低于457克,可能掺入低密度杂质。消费者可通过称重初步判断油品质量。

(三)蜂蜜选购:密度检测法

真蜂蜜密度较高(1.4克/毫升),500毫升应重700克。若重量不足,可能掺水或糖浆。可将蜂蜜倒入透明容器,观察流动速度:高质量蜂蜜流动缓慢,挂壁明显。

四、家庭实用技巧:三步完成精准换算

1. 查询密度:通过产品标签、权威数据库(如《中国食物成分表》)或实验测量获取液体密度。

示例:测量100毫升液体质量,密度=质量(克)/100。

2. 公式计算:

3. 工具辅助:

案例演示:某患者需服用30克止咳糖浆(密度1.2克/毫升),应取体积=30÷1.2=25毫升,而非直接量取30毫升。

五、特殊情境下的变量控制

1. 温度影响:液体密度随温度变化。例如,水在4℃时密度最大(1克/毫升),升温至90℃时降至0.965克/毫升,500毫升热水仅重482.5克。医疗配药或实验研究需在恒温下操作。

2. 混合液体计算:复方药液或自制饮料需按成分比例加权计算密度。

示例:将200毫升酒精(0.789克/毫升)与300毫升水混合,总质量=200×0.789 + 300×1 = 457.8克,密度=457.8÷500≈0.916克/毫升。

单位换算不仅是数学问题,更是健康管理的基础技能。掌握“密度-体积-质量”的三角关系,善用工具规避认知误区,才能在医疗健康、日常消费与营养管理中做出科学决策。下次面对“500毫升”时,不妨多问一句:“这种液体密度是多少?”——这一问或许就能避免一次用药风险,或识破一桩消费陷阱。