孩子的换牙期是口腔发育的关键阶段,也是家长最容易感到困惑的时期。从第一颗乳牙脱落,到最后一颗恒牙萌出,整个过程中既充满成长的惊喜,也可能伴随牙龈肿胀、牙齿排列不齐等问题。本文将系统解析6-12岁儿童换牙的生理规律、各阶段特点及应对策略,帮助家长科学护航孩子的口腔健康。

一、换牙的生理机制与基础规律

人类的牙齿更替遵循生物学规律:乳牙牙根下方的恒牙胚逐渐发育成熟,向上压迫乳牙根,使其吸收变短直至脱落。这一过程具有明确的时序性和方向性,通常遵循“先下后上、左右对称”原则。

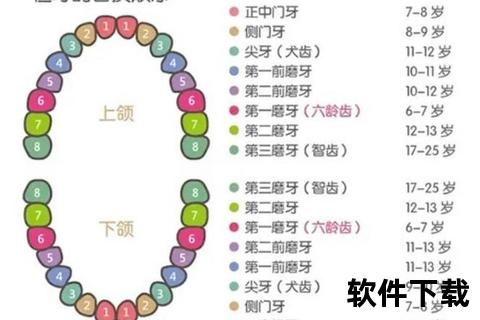

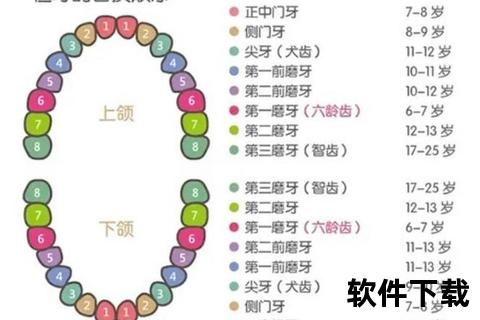

乳牙共20颗,在6个月至3岁间萌出完毕;恒牙共28-32颗(含0-4颗智齿),从6岁左右开始替换,至12-13岁基本完成。值得注意的是,第一恒磨牙(六龄齿)作为最早萌出的恒牙,并不替换任何乳牙,而是直接生长在乳磨牙后方,因此常被误认为乳牙而忽视护理。

二、6-12岁换牙阶段全解析

阶段一:6-8岁——换牙的序章

牙齿变化:下颌中切牙(下门牙)率先松动脱落,恒中切牙萌出;上颌中切牙紧随其后。第一恒磨牙(六龄齿)在乳牙列末端萌出。

常见问题:

门牙间隙过大:因侧切牙尚未萌出,暂时性牙缝无需干预。

六龄齿龋坏:位置隐蔽且窝沟深,需及时窝沟封闭。

护理重点:使用小头软毛牙刷清洁六龄齿,避免过硬食物撞击新萌恒牙。

阶段二:8-10岁——侧切牙与第一前磨牙登场

牙齿变化:下颌侧切牙、上颌侧切牙依次替换;10岁左右第一前磨牙(双尖牙)开始萌出。

特殊现象:

“锯齿状门牙”:新门牙切缘呈波浪形,属正常发育结构,随咀嚼逐渐磨平。

乳牙滞留:乳牙未脱落而恒牙已萌出形成“双排牙”,需及时拔除滞留乳牙。

饮食建议:增加苹果、玉米等需咀嚼的食物,刺激颌骨发育。

阶段三:10-12岁——尖牙与第二磨牙的成熟期

牙齿变化:上下尖牙(虎牙)萌出,第二前磨牙、第二恒磨牙陆续生长。

易发问题:

尖牙错位:因萌出空间不足导致突出,需评估是否需正畸干预。

牙列拥挤:恒牙体积大于乳牙,若颌骨发育不足可能引发排列不齐。

检查频率:每3-6个月进行一次口腔检查,监测咬合关系。

三、换牙期五大高频问题与解决方案

1. 乳牙早失

成因:外伤或龋坏导致乳牙过早脱落。

对策:佩戴缺隙保持器防止邻牙倾斜。

2. 恒牙萌出困难

诱因:多生牙、牙瘤阻碍或缺钙。

处理:拍X光片定位异常,手术去除障碍物。

3. 牙齿错位咬合

识别标准:超过半年未自行调整的“地包天”或开合畸形。

干预时机:8-10岁进行早期矫治效果最佳。

4. 龋齿高发

预防措施:使用含氟牙膏、餐后漱口,乳磨牙龋坏及时治疗避免影响恒牙。

5. 不良习惯矫正

重点纠正:口呼吸、咬唇、吮指等行为,可能引发牙弓狭窄或前突。

四、科学护齿行动指南

1. 分级口腔清洁方案

6-8岁:家长辅助刷牙(巴氏刷牙法),使用牙线清洁牙缝。

9-12岁:培养自主刷牙习惯,搭配抗菌漱口水抑制菌斑。

2. 营养强化策略

钙质摄入:每日500ml牛奶+豆制品,辅以维生素D促进吸收。

咀嚼训练:每周2-3次胡萝卜条、牛肉干等韧性食物。

3. 就医信号识别

出现以下情况需24小时内就诊:

乳牙脱落伴持续出血

恒牙外伤松动或完全脱出

牙龈红肿化脓伴发热。

五、特殊场景处理技巧

牙齿意外脱落:手持牙冠部(勿触牙根),用生理盐水冲洗后放入鲜牛奶或唾液中保存,1小时内就医再植。

换牙期心理疏导:通过“牙仙子”故事缓解焦虑,用奖励机制鼓励配合治疗。

儿童换牙既是生理过程,也是颌面部发育的“塑形期”。通过阶段性观察、针对性护理和及时医疗干预,不仅能预防龋齿和错颌畸形,更能为孩子奠定终身口腔健康的基础。建议家长建立《换牙成长档案》,记录每颗牙齿更替时间及异常情况,与牙医形成协同监护网络,让每一颗新牙都在科学守护中完美“上岗”。

相关文章:

文章已关闭评论!