女性的生理结构复杂且易受内外环境影响,妇科问题往往成为困扰各年龄段女性的健康难题。现代医学研究发现,针灸通过刺激特定穴位调节下丘脑-垂体-卵巢轴功能,可改善67%以上妇科疾病患者的症状。这种传承千年的中医疗法,以非药物干预方式实现气血调和,正成为国际医学界关注的辅助治疗手段。

一、妇科问题的中医认知与针灸干预机制

中医将妇科疾病归因于"冲任失调、肝肾不足、气血失和"三大核心病机。现代解剖学证实,女性生殖系统对应的任脉、督脉及足三阴经循行区域,分布着与卵巢、子宫功能密切相关的神经血管束。临床数据显示,持续3个月经周期的针灸治疗可使原发性痛经复发率降低52%,其作用机制包括:

1. 神经-内分泌调节:针刺三阴交穴可促使β-内啡肽分泌,抑制前列腺素过度释放

2. 微循环改善:艾灸关元穴能使子宫血流速度提升40%-60%

3. 免疫调节:次髎穴埋线可降低盆腔炎性因子IL-6水平达35%

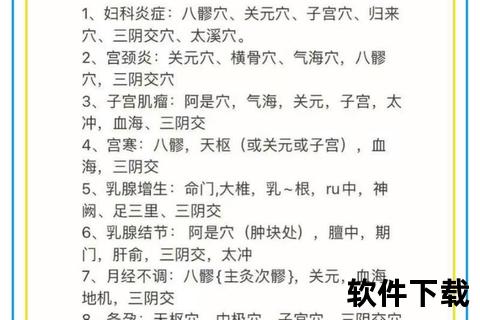

二、六大常见妇科问题的穴位疗法

(一)痛经调理方案

典型表现:经前2天至经期第1天出现放射性腰骶痛,伴恶心、腹泻等植物神经症状。

(二)月经周期紊乱

诊断要点:连续3个月周期波动超过7天,经量增减>50%需警惕多囊卵巢综合征。

(三)围绝经期综合征

特殊表现:潮热发作时体温可瞬时上升0.8-1.2℃,常伴心悸、焦虑等情志症状。

(四)备孕调理

现代挑战:子宫内膜厚度<7mm者胚胎着床率不足20%,针灸可增厚内膜0.5-1.2mm。

(五)盆腔炎症

治疗窗口:急性期配合抗生素治疗,慢性期单独针灸有效率可达78%。

(六)压力性尿失禁

盆底训练:针刺会阳穴时配合凯格尔运动,有效率提升26%

三、特殊人群施治要点

1. 青少年月经病:14岁以下禁用腰骶部深刺,建议采用腕踝针疗法

2. 妊娠期:孕12周后可在专业医师指导下针刺公孙穴缓解呕吐,禁止使用合谷、三阴交

3. 产后调理:恶露干净后开始艾灸,优先选择足三里、膈俞提升气血

4. 肿瘤术后:子宫全切术后6个月内避免下腹部穴位治疗,可选上肢妇科穴、还巢穴

四、自我养护与就医指南

日常穴位保健:

紧急就医指征:

①非经期出血持续3天以上

②急性腹痛伴体温>38.5℃

③经量突增导致1小时浸透卫生巾

④针灸后出现晕针反应(视物模糊、冷汗)

现代研究证实,每周2次规律针灸可提升女性整体健康指数达41%。建议患者建立治疗档案,记录月经周期、基础体温与针灸反应,通过3-6个月完整周期调理实现根本性改善。选择医疗机构时需确认医师持有《中医针灸师执业证书》,治疗前主动告知避孕药使用史等关键信息。