避孕药与月经周期的关联一直是女性健康领域的热点话题。无论是出于避孕需求还是月经调控目的,激素类药物对内分泌系统的干扰机制都值得深入探讨。本文将从科学角度解析不同类型避孕药的作用原理,并结合临床数据说明其对月经周期的影响规律。

一、避孕药影响月经的生物学机制

避孕药的核心成分是人工合成的雌激素和孕激素,通过三种途径干扰生殖轴功能:

1. 抑制排卵:通过负反馈作用抑制下丘脑-垂体-卵巢轴,使促卵泡激素(FSH)和黄体生成素(LH)分泌减少,阻断卵泡发育。

2. 改变子宫内膜:孕激素使子宫内膜腺体萎缩、间质蜕膜化,无法为受精卵着床提供适宜环境。

3. 宫颈黏液增稠:增加黏液粘稠度,形成物理屏障阻止穿透。

这些机制在实现避孕效果的也直接干预了月经周期中的激素波动规律。月经本质是雌激素和孕激素撤退性下降引发的子宫内膜脱落,而外源性激素的持续摄入会打破这种周期性变化。

二、不同类型避孕药对月经的影响差异

1. 短效避孕药(如优思明、妈富隆)

2. 紧急避孕药(如左炔诺孕酮)

3. 长效避孕药(如醋酸甲羟孕酮)

三、影响月经推迟的个体化因素

1. 药物敏感性:携带CYP3A4酶基因变异者代谢激素速度差异显著,可能延长药物作用时间。

2. 基础疾病:多囊卵巢综合征、甲状腺功能异常患者更易出现周期紊乱。

3. 用药时机:

四、健康管理与风险预警

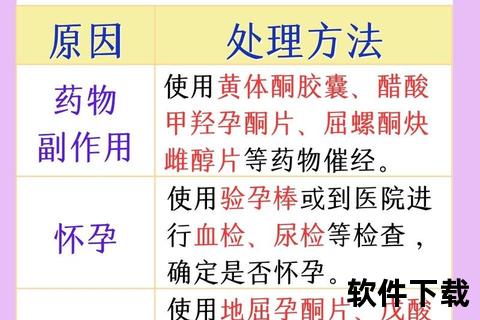

▶ 居家观察与处理

▶ 医疗干预指征

1. 连续3个月周期紊乱,需检测性激素六项评估卵巢功能。

2. 疑似药物性闭经超过90天,建议采用雌孕激素序贯疗法重建周期。

3. 哺乳期、血栓病史、乳腺癌患者禁用激素类避孕药,需改用屏障避孕。

五、科学避孕的优化策略

1. 阶梯式选择原则:

2. 辅助措施:

3. 特殊人群方案:

避孕药与月经周期的相互作用是生理调控与药物干预的动态平衡过程。通过理解药物机制、识别个体风险、掌握科学用药方法,女性既能实现高效避孕,又能最大限度降低对月经健康的影响。当出现异常症状时,及时就医评估可有效预防远期并发症。