儿童屈光异常是影响视力发育的常见问题,许多家长在发现孩子视物模糊时,常会疑惑:“这种情况能自行恢复吗?是否需要立即干预?”科学研究和临床实践表明,答案并不简单,需结合屈光类型、严重程度及个体发育特点综合判断。

一、屈光异常的类型与自愈可能性

屈光异常包括近视、远视、散光及屈光参差,其自愈可能性差异显著:

1. 远视

2. 近视

3. 散光

散光多与角膜形态异常相关,超过1.50D的顺规/逆规散光或>1.00D的斜轴散光需配镜矫正。高度散光(≥2.50D)可能提示圆锥角膜,需进一步检查。

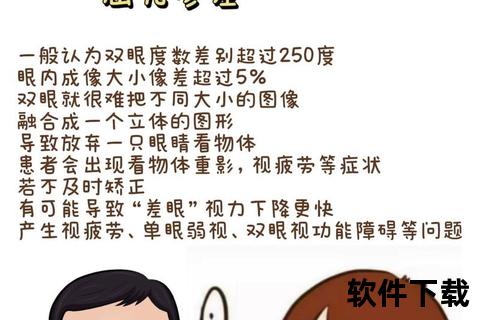

4. 屈光参差

双眼屈光度差≥2.50D时,大脑难以融合不等像,可能导致单眼抑制、弱视甚至立体视丧失。此类情况必须矫正以预防不可逆的视功能损害。

二、关键干预节点与诊断方法

儿童视觉发育具有阶段性特点,不同年龄段的筛查重点各异:

诊断工具:

三、矫正方案的科学选择

1. 光学矫正

2. 药物干预

0.01%阿托品滴眼液可抑制近视进展,但需在医生指导下使用,长期安全性仍需观察。

3. 行为干预

四、家长常见误区与科学应对

1. “戴镜会加重度数”

研究表明,未矫正的屈光不正会加速近视发展。足矫眼镜可减少调节疲劳,延缓眼轴增长。

2. “散瞳验光伤眼睛”

散瞳药物仅暂时麻痹睫状肌,停药后24-48小时恢复,不会造成永久损伤。

3. “近视手术可治愈”

激光手术仅改变角膜屈光度,无法逆转眼轴增长。高度近视者术后仍需定期检查眼底。

五、特殊人群的个性化管理

1. 早产儿

早产儿散光发生率高达79.4%,且以混合性散光为主,建议2岁开始屈光筛查。

2. 高度近视家族史儿童

需每3个月监测眼轴,联合光学矫正与药物干预,将成年后度数控制在-6.00D以内。

六、行动建议:构建三级防控体系

1. 一级预防(未近视者)

2. 二级预防(近视前期)

3. 三级预防(已近视者)

儿童屈光异常的防控需要家长、医疗机构和教育部门协同努力。通过早期筛查、科学矫正和系统干预,可显著降低高度近视致盲风险,为孩子守护清晰视界。