简明: 盆腔作为人体核心解剖区域,承担着生殖、排泄及承重等多重功能,其结构精密且与健康密切相关。

一、盆腔的解剖定位与核心结构

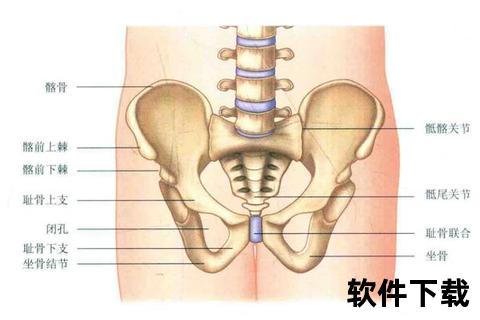

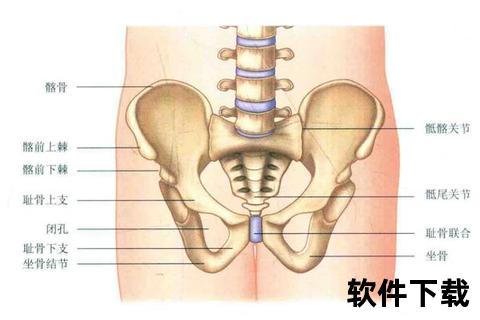

盆腔是由骨盆围成的漏斗状空间,上方以骨盆上口与腹腔相连,下方由盆膈封闭。其核心结构包括骨性框架、肌肉群、内脏器官及筋膜韧带系统(图1)。

1. 骨性框架

组成:由两侧髋骨(耻骨、坐骨、髂骨)、骶骨及尾骨构成,形成类似“人”字形的稳定结构(图2)。耻骨联合位于前下方,坐骨结节与骶骨形成后壁支撑。

功能:保护盆腔脏器,参与承重与运动。

2. 肌肉与筋膜系统

盆膈肌群:肛提肌(分耻骨肌、耻骨直肠肌、耻尾肌、髂尾肌)与尾骨肌共同构成盆底,支撑膀胱、子宫、直肠等脏器。

闭孔内肌:覆盖侧壁,协助髋关节活动。

筋膜与韧带:主韧带、宫骶韧带等固定子宫位置;盆腔内筋膜包裹脏器,形成“纤维衣领”结构,防止脱垂。

3. 核心器官

前腔:膀胱与尿道,膀胱颈连接尿生殖膈,后壁紧贴。

中腔:子宫、输卵管、卵巢及,子宫通过阔韧带与主韧带固定,输尿管在子宫动脉下方穿行(易手术损伤区)。

后腔:直肠与肛管,直肠中下段无腹膜覆盖,易受便秘影响。

二、盆腔疾病的常见类型与症状识别

(一)炎症性疾病:盆腔炎(PID)

1. 病因

感染途径:上行性感染(如奈瑟菌、衣原体)、术后感染或邻近器官炎症蔓延。

高危因素:经期卫生不良、多个性伴侣、免疫力低下。

2. 症状与分型

急性期:下腹剧痛、发热(>38.3℃)、脓性白带,按压子宫或附件区有压痛。

慢性期:反复下腹坠胀、痛、月经紊乱,可能继发不孕。

(二)结构异常性疾病

1. 盆底器官脱垂

表现:壁膨出、尿失禁或排便困难,MRI可显示肛提肌裂孔扩大(H线>6cm)。

2. 卵巢囊肿

生理性囊肿:如黄体血肿(可自行消退),多见于初潮前后少女。

病理性囊肿:持续增大伴腹痛,需警惕畸胎瘤或恶性肿瘤。

(三)特殊人群注意事项

孕妇:子宫增大压迫直肠致便秘,盆腔炎可能引发早产。

儿童:卵巢肿瘤恶性率较高,需尽早排查。

三、诊断与治疗:科学应对盆腔健康问题

(一)诊断方法

1. 体格检查:宫颈举痛、附件区压痛为最低诊断标准。

2. 实验室检测:血常规(白细胞升高)、分泌物培养(明确病原体)。

3. 影像学检查

超声:首选无创检查,可发现输卵管积液或脓肿。

MRI:精准显示盆底肌损伤及脱垂程度,测量H线(肛提肌裂孔前后径)、M线(盆底下降幅度)。

(二)治疗策略

1. 药物治疗

抗生素:急性期首选广谱联合用药(如头孢曲松+多西环素),慢性期辅以中药活血化瘀。

2. 物理与手术干预

盆底肌康复:生物反馈训练、电刺激增强肌力。

手术指征:输卵管脓肿、卵巢囊肿扭转或恶性肿瘤。

(三)预防与日常管理

1. 生活方式调整

卫生习惯:每日清水清洗外阴,避免冲洗。

饮食建议:高蛋白、高纤维饮食,减少辛辣刺激。

2. 特殊防护

经期与术后:禁止、盆浴,防逆行感染。

盆底肌锻炼:凯格尔运动(收缩3秒后放松,每日3组)。

四、居家护理与就医信号

(一)居家缓解措施

热敷:下腹疼痛时用热水袋热敷(40-45℃),每次15分钟。

中药调理:艾灸关元穴或服用茯苓、丹参等活血药材(需中医指导)。

(二)紧急就医信号

1. 急性症状:高热(>39℃)、剧烈腹痛伴呕吐,可能提示脓肿破裂。

2. 慢性预警:持续3个月以上的盆腔痛,需排查子宫内膜异位症。

总结与行动建议

盆腔健康关乎生活质量,需从解剖认知延伸到疾病防控。建议普通人群每年进行一次妇科超声检查,高危群体(如多次流产史)增加至每半年一次。若出现异常分泌物或疼痛,避免自行用药,及时就医明确病因。通过科学管理与早期干预,可显著降低严重并发症风险。

相关文章:

文章已关闭评论!