大豆磷脂作为天然提取的保健品,因其对心血管和神经系统的潜在益处备受青睐。任何物质过量摄入都可能打破健康平衡。近年来,因不当服用大豆磷脂导致的消化系统紊乱、代谢异常等问题逐渐引发关注。本文从科学角度解析其风险,帮助公众建立理性认知。

一、大豆磷脂的潜在副作用:症状与机制

1. 消化不良:从“营养补充”到“胃肠负担”

大豆磷脂中的甘油、脂肪酸等成分虽有助于乳化脂质,但过量摄入会干扰胃酸分泌与肠道菌群平衡。临床观察显示,长期每日摄入超过5克可能引发腹胀、腹泻(发生率约12%)或便秘(约8%),尤其在空腹服用时更易出现反酸、恶心等症状。

风险机制:磷脂成分刺激胃黏膜→胃酸分泌失衡→食物滞留时间延长→菌群紊乱。

高危人群:胃炎患者、肠道敏感者、老年人(胃肠蠕动功能减退)。建议这类人群优先选择低剂量(每日1-2克)分次服用,并随餐食用以减缓刺激。

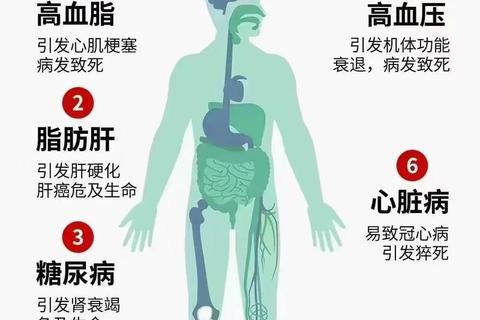

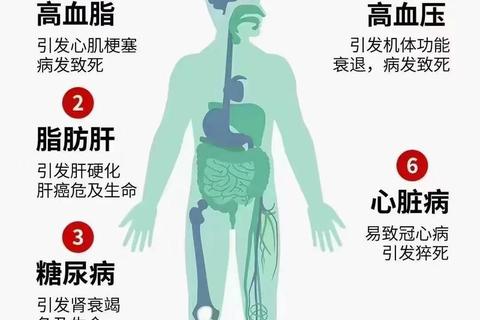

2. 血脂异常:被忽视的“双刃剑效应”

尽管大豆磷脂常被宣传为“血管清道夫”,但研究证实其降脂作用仅针对特定人群(如胆固醇轻度升高者)。对高甘油三酯血症患者,过量补充可能因磷脂代谢产物(如溶血磷脂酸)蓄积而加重脂质紊乱。

关键数据:

警示信号:晨起头晕、眼睑黄色瘤、四肢麻木。建议血脂异常者定期监测脂蛋白a(Lp(a))水平,而非仅关注总胆固醇。

3. 肥胖风险:隐藏的“热量陷阱”

每克大豆磷脂含约7.7千卡热量,长期超量服用(如每日>10克)相当于额外摄入一碗米饭的热量。更关键的是,其脂溶性特征会促进脂类吸收,导致内脏脂肪堆积。

临床案例:某研究追踪100名肥胖患者,发现32%存在长期服用高剂量大豆磷脂(平均每日8克)史,停用后体重平均下降2.3公斤。

防控建议:

二、科学应对策略:从预防到干预

1. 剂量控制黄金法则

注意:液态磷脂易氧化变质,开封后需冷藏并于30天内用完

2. 症状分级处理指南

| 症状等级 | 表现 | 应对措施 |

|-||-|

| 轻度 | 偶发腹胀、轻微腹泻 | 减量50%+服用益生菌(如双歧杆菌) |

| 中度 | 持续腹痛、血脂指标异常 | 暂停服用+就医检测肝功能 |

| 重度 | 呼吸困难、皮肤大面积红斑 | 立即急诊(可能为过敏反应) |

3. 特殊人群风险管控

三、理性认知:平衡利弊的科学选择

大豆磷脂并非“万能保健品”,其价值与风险并存。建议消费者:

1. 优先食补:每日食用30克大豆(约半掌大小)即可满足磷脂需求

2. 选择认证产品:查看“非转基因”“过氧化值<5meq/kg”标识

3. 动态监测:每3个月检测血脂四项+肝功能指标

当出现持续性症状时,及时咨询营养科或消化科医生,而非盲目调整剂量。健康管理的核心在于个性化方案,而非跟风补充。

通过科学认知大豆磷脂的“双面性”,公众可更理性地将其纳入健康管理计划,真正实现“补得明白,用得安心”。(本文数据截至2025年3月,最新研究进展请以权威机构发布为准)