月经是女性生殖健康的“晴雨表”,其周期与持续天数常成为判断生理状态的重要指标。许多女性对经期结束时间存在困惑——3天干净是否代表卵巢早衰?持续一周是否暗示疾病?这些疑问背后,隐藏着对正常生理规律的认知需求。本文将系统解析月经周期结束时间的科学标准,并揭示影响经期的关键因素。

一、经期结束时间的正常标准

从医学定义来看,经期天数指月经出血开始至完全停止的持续时间。根据国内外权威研究:

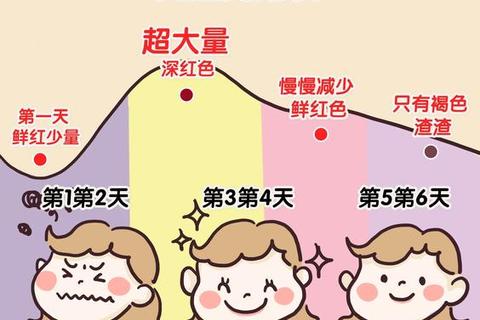

1. 健康范围:正常经期持续2-8天,平均4-6天。

2. 个体差异:部分女性可能仅2天结束,若周期稳定、经量正常(单周期总失血量20-80mL),仍属生理性表现;反之,若伴随经量骤减或周期紊乱,则需警惕卵巢功能异常或子宫病变。

3. 结束标志:当连续3天无肉眼可见出血(如白带无血丝、内裤无褐色分泌物),即视为月经完全结束。

二、经期异常的三种典型表现与成因

1. 经期过短(≤2天)

2. 经期延长(≥8天)

3. 经间期出血(月经结束15天后再次出血)

三、影响经期结束时间的六大因素

1. 内分泌调控

下丘脑-垂体-卵巢轴的精密调控决定月经周期。例如,黄体生成素(LH)峰值触发排卵,若激素分泌紊乱,可导致经期缩短或延长。

2. 生活方式干扰

3. 精神压力机制

长期焦虑通过激活交感神经,抑制促性腺激素释放激素(GnRH),导致月经周期不规律。研究显示,30-35岁女性情绪波动对经期影响最显著。

4. 药物作用

5. 疾病关联

6. 年龄阶段特征

四、自我管理与就医指南

1. 家庭护理建议

2. 需立即就医的情况

3. 特殊人群注意事项

五、总结

月经周期的结束时间既是生理状态的反馈,也是健康风险的预警信号。通过记录周期日历、观察出血特征,女性可初步判断自身状况。对于持续异常,需结合激素检测(如FSH、AMH)和影像学检查(超声或宫腔镜)明确病因。记住:规律作息、均衡营养和情绪管理是维持月经健康的三大基石。