幼儿突发红疹是家长常遇的棘手问题。这些看似相似的皮肤变化背后,可能隐藏着不同的诱因和风险。掌握科学的识别方法与护理技巧,能帮助家长在黄金处理期内做出正确判断,既避免过度焦虑,又能及时规避健康风险。

一、红疹的潜在诱因解析

幼儿皮肤屏障功能未发育完善,免疫系统尚不成熟,因此红疹的成因复杂多样。根据临床研究,90%以上的红疹属于以下五类常见诱因:

1. 感染性皮疹

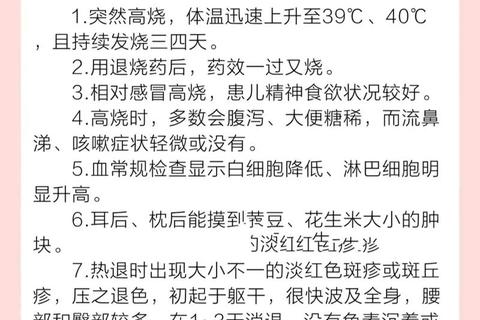

以幼儿急疹(婴儿玫瑰疹)最为典型,由人类疱疹病毒6型(HHV-6)或7型引起。其特征是持续3-5天的高热(39-40℃)后,体温骤降并出现玫瑰色斑丘疹,皮疹24-48小时内消退且不留痕迹。其他如水痘(向心性分布的透明水疱)、手足口病(口腔、手足部位疱疹)等也属于此类。

2. 过敏性反应

湿疹(特应性皮炎)占婴幼儿皮肤问题的20%-30%,表现为皮肤干燥、红斑、渗出性丘疹,常见于面部、肘窝等摩擦部位。接触性皮炎则由衣物染料、洗涤剂等刺激物引发,呈现边界清晰的局部红斑。

3. 环境因素

热疹(痱子)因汗腺堵塞导致,多发于闷热季节,表现为针尖大小的透明或红色丘疹,常见于颈部、背部。尿布疹则因局部湿热环境诱发,伴随皮肤糜烂和边界清晰的红色斑块。

4. 免疫系统异常

如川崎病的全身性红斑(伴随草莓舌、手足脱皮)或药物过敏引发的泛发性皮疹,这类情况需立即就医。

5. 特殊生理现象

新生儿痤疮(出生后2-3周出现的红色丘疹)和脂溢性皮炎(头皮黄色鳞屑)属于自限性皮肤问题,通常无需特殊治疗。

二、症状识别与分级评估

通过“四步观察法”可快速判断红疹性质:

1. 分布规律:幼儿急疹从躯干蔓延至四肢,湿疹集中于关节屈侧,手足口病集中于掌跖部位。

2. 形态特征:斑疹(平坦)、丘疹(隆起)、水疱(含液体)、脓疱(含脓液)的区分至关重要。例如水痘呈现“四世同堂”特征(不同阶段的皮疹共存)。

3. 伴随症状:发热与皮疹的时间关系是重要线索。幼儿急疹为“热退疹出”,麻疹则在发热高峰期出疹。

4. 病程进展:过敏性皮疹可能反复发作,病毒性皮疹通常自愈,细菌感染性皮疹(如猩红热)可能快速恶化。

三、家庭护理的黄金法则

1. 环境调控

2. 皮肤护理

3. 症状管理

4. 药物使用规范

四、需立即就医的预警信号

出现以下情况需在2小时内就诊:

五、预防策略与长期管理

1. 感染防控:接种麻腮风、水痘疫苗;避免接触呼吸道感染患者。

2. 过敏预防:母乳喂养至少6个月,逐步引入辅食并记录食物反应。

3. 皮肤屏障强化:冬季每日使用含神经酰胺的润肤剂,夏季出汗后及时清洁。

4. 环境干预:每周用55℃热水清洗床品,使用防螨布料覆盖寝具。

特殊群体注意事项:

通过科学的观察体系和阶梯式应对方案,家长能将红疹风险控制在萌芽阶段。记住:当自然病程与预期不符时,专业医疗支持永远是最可靠的后盾。